庞薰琹作品《屋景》

迄今为止,中国尚没有以近现代美术为背景,以20世纪早期中国油画为主体的系统收藏与研究机构和学术基地。上海是中国本土油画的发祥地,因此本地无相关系统收藏的问题也显得尤为突出。20世纪以来,出现了国内外、公家与私人的分散性收藏。但相关的收藏群体稀少,而相关的艺术史梳理和系统收藏则期待历史性补白。

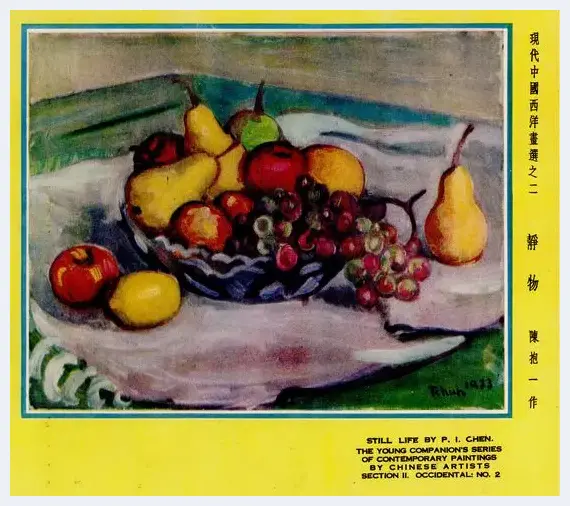

陈抱一作品《静物》

如果说中国近现代美术资源的存在,需要历史之物和艺术之物的复合,那么这种复合首先是作为重要的都市历史记忆的文化概念而形成共识。这里的复合,具体而言,可以分解为静态复合和动态复合。前者主要以收藏(收藏行为和制度等)加以衡量;后者则主要以展览(常设展、主题展和特别展等)加以作用。当然,所谓静态和动态,在相应的文化政策和机制作用下是相互关联的。静态复合和动态复合的对象,正是以原件、原作状态的历史之物和艺术之物。在此动静之间,相关美术资源的形态得以显露,效应得以产生。

中国第一代油画家的系统收藏,在国内是否能够找到合适的文化机构,特别是在其艺术发祥地的上海,此答案依然与艺术资源的“看不见”有关。此谓并非指无收藏作品,而是指无持续定位的包括作品和文献在内的收藏系统。这不由使得我们思考关于20世纪早期中国油画收藏的分布问题。事实上,到目前为止,中国尚没有以近现代美术为背景,以20世纪早期中国油画(包括其他西洋画)为主体的收藏与研究的机构和学术基地。实际的现状是,20世纪以来,出现了国内与国外、公家与私人的分散性收藏。相关的收藏群体稀少,而相关的系统收藏则期待历史性补白。

这里所讲的系统收藏,是指以美术史的研究为依据的学术参照,具体为文献著录率、历史评价度、文化影响力、风格成熟性和作品存世量等内容,其中代表了国立和私立美术教育的参与程度,留欧和留日的文化传承,写实主义、印象主义和现代主义的风格解读等等因素。我们可以列出一个符合前述条件的可观的名单,但是此仅存在于我们的学术研究成果的层面,尚未转化为实际的都市美术的文化遗产。在这个发展过程中,上海成了中国现代油画从诞生、发育到成熟的核心地区,许多近现代的中国油画名家都在上海有过重要的活动。可以说,上海是中国本土油画的发祥地,也是早年中西画家集聚的地方,更是西方美术影响中国的前沿城市。直到今天,上海在研究20世纪早期中国油画方面仍具有得天独厚的、较为丰富的资源。也正因为如此,方才突显出本地无相关系统收藏的问题。

与中国第一代、第二代油画家对应的,是“20世纪早期中国油画”的文化现象。所谓“20世纪早期中国油画”是一种习称,在时间上比较宽泛。在中国油画史上,一般把以林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑等称为第一代油画家,把他们的学生称为第二代,把这两代油画家创作的作品统称为“20世纪早期中国油画”,或者俗称为“老油画”。经历了历史中的战乱,20世纪早期中国油画存世数量有限,艺术市场对其有兴趣。不过,受市场负面影响,其中出现了许多赝品。所以市场会将兴趣转向他们的后期作品。

关于20世纪早期中国油画的收藏已有20多年历史,已经形成一定的规模。其中包括官方收藏和民间收藏两大部分。1999年在海外举办的“近代东亚油画”,历时数年筹备策划,调集多国学术力量参与。其中中国部分的近代油画,均来自于国内官方美术馆机构。这无疑是改革开放以来第一次对于国内官方的本土近代油画收藏格局的全面考量。就此次展览信息发现,国内近10家美术馆有老油画的收藏内容,但与基本集中于个案化的馆藏结构有关,其中如徐悲鸿作品来自于北京徐悲鸿纪念馆;颜文樑作品来自于苏州颜文樑纪念馆;刘海粟作品来自于上海刘海粟美术馆;李铁夫作品来自于广州美术学院;潘玉良作品来自于安徽省博物院等。此外的部分作品如陈抱一、王悦之、关紫兰、常书鸿等油画名家之作,则由中国美术馆提供,而这些作品具有半个世纪以来先后不同的捐赠背景。因此,系统而定位的专题收藏并没有通过此次展览活动真正显现。这对于中国近代美术资源的发现和保护,是一种有益的提醒。可见静态复合的系统收藏是动态复合的常设性或主题性学术展览的基础,而这种动态复合则是对于静态复合的检验。

近十年以来,关于中国第一代油画家的系统收藏,在本土官方美术馆初见端倪。这方面以广东美术馆较为突出,以珠江三角洲沿海地区的学术视角,重点对于“20世纪早期中国油画家”作系统研究和收藏。先后对冯钢百、梁锡鸿、赵兽、谭华牧、王道源等“南国”的老画家,进行历史性梳理和学术解读,在相关的收藏和展览过程之中,对于相关的艺术资源进行了良好的维护和推广。炎黄艺术馆也于近年来陆续推出“中国现代美术奠基人系列”展览,先后集中展示和积累了徐悲鸿、刘海粟、颜文樑、决澜社等重要画家和群体的艺术作品和文献。其通过主体策划的动态复合,以系列展览调动了本土各地文化机构的分散性资源加以整合,此举对于“20世纪早期中国油画”的艺术资源和传播,起到了良好的学术促进作用。

值得注意的是民间收藏,有些私人藏家积极推出专题性的展览,借助学术整理,进行特色收藏,已成为许多私家美术馆的追求。当然在这种私家的收藏行为中,投资性收藏占有很大的比重。目前相关投资性收藏,出现一些重要的概念板块。一是“四大校长”板块。徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文樑,成为了早期中国油画一线画家的代表,在于他们各自“校长”的历史背景和身份。他们是当时的风云人物,创办美术院校,有系统的创作思想和教育思想,还培养了大批学生,传授他们的艺术观念,形成中国美术的学院派主流。二是“留洋画家”板块,主要是20世纪20至30年代先后归国的留法画家和留日画家,形成第一代画家中的精英力量,如陈抱一、庞薰琹、倪贻德、吴大羽等。此四位和“四大校长”在相关文献著录率、历史评价度、文化影响力、风格成熟性和作品存世量等方面,综合而言均为上乘,堪称“20世纪早期中国油画”的“八大家”,构成“20世纪早期中国油画”艺术资源的核心力量,沿其师承体系,发现其学生作为第二代油画家,阵容强大,形成艺术资源的可观规模。其中林风眠及其国立艺专艺术群体的显现最具有代表性。林风眠、吴大羽等艺术引起国际关注,一方面是因其艺术历久弥新,另一方面也因为其学生吴冠中、赵无极、朱德群等人的艺术成就,肯定了国立艺专所倡导的中西兼容风格之路,第一、二代的艺术传承的艺术资源逐渐显山露水。“林派”的崛起,表明表现主义的艺术路线获得了历史公允的评价。三是“海外军团”板块。近年来,包括20世纪早期中国油画在内的中国油画市场呈现国际化趋势。国际化带来了中国现代油画分布的变化:中国艺术市场刚刚起步时,大量中国现代油画作品流入台湾,这几年又出现回流的趋势,在这个回流过程中,一些重要的画家被挖掘出来而重新发现,尤其是一些“海外军团”的艺术家,如常玉、赵无极、朱德群、朱沅芷等这些艺术家受到相关研究者与藏家的关注。

在与艺术市场拓展发生关联的投资性收藏以外,根据中国老油画的具体历史情境所产生的另一种收藏行为值得关注。此即是旨于文化遗产抢救的学术性收藏。此类收藏主要希冀于具有浓厚学术抱负和人文情怀的公家和私家,长期关注并赋予行动。其所面对的是中国近现代美术中由于种种历史原因,而导致长期被遗忘,但却是重要的“失踪”个案对象,其文献著录率、历史评价度、文化影响力、风格成熟性等方面,均在第一代画家中处于前位,之所以不能成为“一线人物”,是因为其作品存世量的历史局限,同时后期没有历史之物的文献补充复合,导致“失踪”现象产生。例如上海美专历史中两位重要西画教授陈宏和张弦,就是“20世纪早期中国油画”系列所需要的学术性收藏对象。目前为止发现陈宏8幅油画,其中包括海外公家收藏7幅,国内私人收藏1幅。目前为止发现张弦8幅作品,其中包括国内公家收藏6幅,国内私人收藏2幅。……诸如此类的失踪人物的稀少作品存世量“小于10”现象,同样出现于周多、段平右、江小鹣、王远勃、邱代明、薛珍等艺术前辈身上,而他们却又是历史记忆中无法绕开的情境中人。

事实上,自从上世纪90年代伊始,国内外已经通过相关的展览活动,初步显露近代艺术资源价值的曙光,通过动态的活动及其学术主题,逐渐验证相关艺术收藏的线索。例如1995年的“上海油画史回顾展”(上海美术馆)、2005年至2006年的“亚洲立体主义——越界对话”(日本、韩国、新加坡)、2007年“浮游的前卫——中华独立美术协会与1930年代广州、上海、东京的现代美术”(广东美术馆)、2008年“艺术宣言——忆民国洋画界”(刘海粟美术馆)、2009年的“中国西洋画运动百年文献展”(上海图书馆)等,这些展览活动,检验出“20世纪早期中国油画”的“看不见”的艺术资源的流失问题,对于今后的艺术资源整体收藏行为,提供了有益的学术参照。

在今后随着相关静态复合和动态复合的深化,相关历史之物和艺术之物的整合程度会进一步提高,历史记忆人文传承的文脉会进一步突现,通过重要的相关展览、文献研究,建立相对完整的收藏定位,而新的学术主题会相继应运而生。其旨在于在相应的文化政策和机制作用下,形成静态复合与动态复合的相互关联,公家和私家殊途同归于整体艺术资源的呈现,体现社会财富的真正价值,造福于子孙后代,使之成为都市美术发展的有效公共资源之一。

![吴爱华:瓷艺家潘长杰的古典与现代之美[图文] 吴爱华:瓷艺家潘长杰的古典与现代之美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/raj54a5e4r2.webp)

![参观者是博物馆的一部分[图文] 参观者是博物馆的一部分[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s1emlxehmtm.webp)

![莫言:写作一直追求变化 如若不然就没有什么意义[图文] 莫言:写作一直追求变化 如若不然就没有什么意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0raswd1btp3.webp)

![杨先让:鬼斧神工黄永玉[图文] 杨先让:鬼斧神工黄永玉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gozee3wys4j.webp)

![傅一清开启装置艺术展览新模式[图文] 傅一清开启装置艺术展览新模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yasbx3ukurk.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)

![培根:20世纪的黑暗之心[图文] 培根:20世纪的黑暗之心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/akhfd4z5i5b.webp)

![中国当代艺术为什么不受待见[图文] 中国当代艺术为什么不受待见[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztlgrjk1f2m.webp)

![叶浅予:一本速写,一个形象库[图文] 叶浅予:一本速写,一个形象库[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l4azopqlrhn.webp)

![当代艺术需要经过时间的检验[图文] 当代艺术需要经过时间的检验[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3eo3iekl0p3.webp)

![“漆画人生”:艰难守望中寻找“春天”[图文] “漆画人生”:艰难守望中寻找“春天”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0zav3vm4nsc.webp)

![赵孟頫的绘画成就:借古开今[图文] 赵孟頫的绘画成就:借古开今[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/njnuqjo5n1m.webp)

![郭健濂:画画是我的生活方式[图文] 郭健濂:画画是我的生活方式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qoqyihhrp23.webp)

![专家谈禅修与绘画:辨其象 识其形 悟其道[图文] 专家谈禅修与绘画:辨其象 识其形 悟其道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h4jdcd3qksu.webp)

![劳申伯格:从杜尚“马仔”到“波普大叔”[图文] 劳申伯格:从杜尚“马仔”到“波普大叔”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sfus2ezdntm.webp)

![刘默:吴昌硕不断重复自己[图文] 刘默:吴昌硕不断重复自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2oplp0sprma.webp)

![石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文] 石湾公仔黄:用中国画技法捏陶瓷[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ayd5sjt54r.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![李宓:对我影响最大的艺术品[图文] 李宓:对我影响最大的艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lmkbh1mmjgm.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![中国画当如何写生?[图文] 中国画当如何写生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/djxlkzddxw0.webp)

![回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文] 回归自然的心灵--栾可新山水画色彩浅谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1svsplj1e5f.webp)

![张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文] 张远:放弃高薪回乡搞起葫芦烫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs4l235lu5f.webp)

![书画临摹作品有无著作权?[图文] 书画临摹作品有无著作权?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a25ovvj5uff.webp)