本报记者吴小曼北京报道

张晓刚最新个展“北京之声”上周在佩斯北京画廊开幕,当天罕见的大雪让张晓刚感觉“瑞雪祥兆”,全国各地30年来的朋友再次聚首重温雪景。他们在个人微博里都留下了温情的文字,既有对张晓刚作品激发出的个人记忆的感伤,也有对忙碌生命的回望,画家方力钧说:“这个展览有些新旧混杂的东西值得细细咀嚼。因身体状况晓刚停画一年,这可能是时间的神秘礼物。停画期间,他对时间和生命,对艺术之根本,晓刚的所思,所想都有所呈现……”

模糊的暧昧

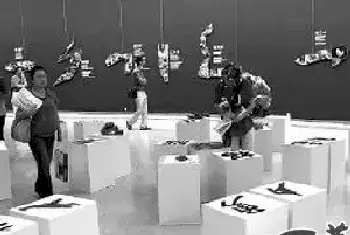

2010年北京美术馆的个展结束后,张晓刚曾大病一场,这是他近两年来的首个展览,也是他第三次在佩斯北京画廊举办个展,“北京之声”作为他世界巡展的序曲从12月13日拉开帷幕,展览将持续到明年2月份。

“绿墙,药瓶,枯坐的母亲,孩童的眼神,无以诉说的心结、无以自释的沉重……”这些作品依然延续他的“记忆”主题,又有时代快速变化给人造成的压力。张晓刚说:我们正处于时代断裂的矛盾中。他想表达的正是这种矛盾的暧昧,一方面我们的记忆在丧失,一方面我们又在选择记忆,而梅花、青松盆栽物使我们在模糊的时代感中感觉到些许暖意,这是他因身体原因停笔半年后的一种内省。他不想变成画画的机器,他想找到绘画的自然感觉,但成名后各方面的“画债”让他有些身不由己,每天坚持10多个小时的创作,作品几乎“供不于求”,据说这些展出作品早已售出,所以他说我们今天最大的陷阱就是市场价值决定一切,而要保持一个艺术家的独立性往往很难,但他还是想一如既往表达内心。“我要真实地表达我自己,我还是希望作品被学术价值认可。”

“梅花与家庭”是他从2009年开始构思的,其中有一部分是展览前几个月完成的,张晓刚说他画得很辛苦,直到展出前3天最后一幅作品才画完,他也是在很久前就答应北京佩斯要完成系列作品配合他们的展览,而创作是一个严肃的过程,他又不喜欢重复自己,也无法完全抛弃,他只好在原来的主题上寻找变化,这既是他绘画语言的延续,也会被评论家认为是在市场认可标准范围内的一点改进,从而引起争议。

不过,目前市场认可的还是张晓刚以前的作品,张晓刚认为作品拍卖是收藏家之间的事,拍卖结果与自己关系不大,所以当他的《血缘系列》在2007年苏富比拍到211万美元时,他说这个世界疯了,因为这已经超越了他的预期。对一个严肃艺术家来说,“当初选择搞当代艺术,就做好了忍受贫穷的准备”,而这些年他的作品过山车一样飙涨,也反映了中国当代艺术的市场变化,所以我们从张晓刚身上可以看到中国当代艺术的缩影,他的作品也记录了这30年来的时代变化和个人记忆与社会之间的关系,所以有不少参观者从他的作品中看到了“一个年代的优雅之疤”:大时代背景造成的情感连锁,疏离并伴有紧促的压迫感,这种体验我赶上个尾巴。画面满满的隐痛,深刻至极,又因当年的物件和光影的变化飘出一丝音律,有声的画面,一个年代的优雅之疤!

时代的错位

很多人都在关心张晓刚所代表的“数字神话”,作为中国当代艺术的“标王”,张晓刚占据了“艺术权力榜”和“福布斯艺术榜”榜首,但很少有人关心他作品的意义和这些年他不断尝试的变化,所以他说他感到悲哀,希望大家不要把艺术看成是消遣和玩物。

但现场媒体关心的还是他作品的市场反应,因为他的拍卖纪录至今还没有被其他当代艺术家打破。

2009年,张晓刚《失忆与记忆8号:父女》在北京保利以1680万元成交,成为当年中国当代艺术品拍卖为数不多的亮点之一。2010年,在香港苏富比秋拍中,张晓刚1992年创作的《创世篇:一个共和国的诞生二号》被印尼收藏家余德耀以4555.314万元买走。时隔半年,在香港苏富比2011年春拍中,张晓刚1995年创作的《血缘:大家庭》以4770.772万元成交;1988年作《生生息息之爱(三联作)》以6658.852万元成交,不仅刷新了张晓刚个人作品拍卖纪录,也将中国当代艺术品拍卖推至新的高点。

《血缘:大家庭》1989年被画商以100美金买走,对张晓刚来说就是一件幸福的事了,“自己的作品能卖钱了,而且也够两个月的生活费了。”他没想到在多年后,竟然涨了上百倍。

实际上,他在上世纪90年代,已经有所警醒:“随着经济大潮的涌来,将来也许大家都难逃被某个画商分别包干买断的结局。到那时,大家的生活也许开始进入小康,同时所有的抗争、悲剧、苦难、宗教感、梦幻、荒诞、手记、家长等等等等,都成为一种商标被精心包装,与那些媚俗风格的作品摆在一个货架上出售,也许这就是市场规律,也许这就是当代艺术的归宿。”

他在今天依然保持内省和对外界的距离,而宁愿选择一种孤寂保持一种惶恐,并把个人的内心感受贯彻在绘画中,保持感觉的灵敏,但并不随性,他说他相信自己的直觉,但并不是情感泛滥,而是在个人、社会与国家记忆之间找到一种关系。

失忆与记忆

坚持绘画的叙事性是张晓刚的绘画特色,也是他的个性表达,回顾自己上世纪80年代的“青春茫然”,张晓刚并不觉得回望是没有意义的事,“我未来不敢去想,往回看更踏实。”

他说他很庆幸当初的选择。他没有沉浸在“伤痕美学”的成功里。当年,他与四川美院的几位画家因为“西藏组画”而小有名气,但他更喜欢表现主义和现代绘画,对写实主义一统天下的中国艺术圈来说,他无疑是另类,因而大学毕业没有找到工作,与父亲的关系紧张,1989年前后他画了大量的超现实图像——断肢、跳动的心脏,他深陷在现实的苦痛和幻觉体验中,1992年他有机会去了欧洲,自己彻底被改变。他用了3个月时间在美术馆把西方的画,成系列地看了下来,“当时很震惊,也感觉到自己根本无法超越这些大师,我开始希望寻找到自己的根。”

回国后他从母亲的家庭相册里找到了图像感觉,也肯定了他的想法:找到中国文化的表达,从1994年他开始了《血缘:大家庭》系列创作。张晓刚说家庭照片本来是很私密的东西,可是在中国,它却是社会的公共记忆,因为照相馆拍出的东西总是一种理想化后的效果,是不断修饰后的重复表情,所以他的这些作品最后成了一个时代的“标准像”:这些人物看起来像在做白日梦一样的双眼失神。所以它也是时代的图像记忆,让我们触摸到以血缘为纽带的家庭成员关系中的紧张和扭曲。所以,他的“血缘”被西方评论家称为是中国类图像。

2002年,张晓刚开始了极具梦幻色彩的《失忆与记忆》系列的创作。2006年他开始《里和外》系列作品,他强调的是记忆也同样存在于无生命的物体中。灯泡、光、漏出的墨水……这些时间与记忆的象征符号散落在那些私人与大众的沟通纽带——电视和喇叭之间。张晓刚说他的作品“反映的是我童年和少年时期的回忆”。

这些新作品,也是张晓刚从记忆中探索出的人与社会的复杂关系。而画面中微弱的手电筒灯光映照出对未来信心的希望,伴着梅树与松树盆栽的理想主义图式,灯泡绵延细长的电线牵引出血缘的关联,让我们更强烈地触摸到历史存在的痕迹和由此在人心中升起的些许温情。

![李立群:电视是妥协的艺术[图文] 李立群:电视是妥协的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b2eyjpyn2m2.webp)

![丹青再续古道情:记丝绸古道裕固风情画家王晓银[图文] 丹青再续古道情:记丝绸古道裕固风情画家王晓银[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulq42iwnwje.webp)

![李小可:一味复古或丧失进步[图文] 李小可:一味复古或丧失进步[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hecxu1ifkem.webp)

![严克勤:遇到一位好老师比一个好学校更重要[图文] 严克勤:遇到一位好老师比一个好学校更重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u4xwutv10dx.webp)

![法西斯主义的政治审美的状态[图文] 法西斯主义的政治审美的状态[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdllpmtxsdy.webp)

![艺术界为什么要反对杰夫·昆斯[图文] 艺术界为什么要反对杰夫·昆斯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mohpitix2vo.webp)

![中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文] 中国文学如何更好走向世界?须重视西方市场特点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nhu0h3aqvnf.webp)

![一个人 一所学校 一座城市[图文] 一个人 一所学校 一座城市[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n0sc2brocr5.webp)

![何多苓:你让我画丑我有些困难[图文] 何多苓:你让我画丑我有些困难[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hfjtn14kyiw.webp)

![童真世界中的文化呈现[图文] 童真世界中的文化呈现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nmxmvyogqnv.webp)

![让·波德里亚:作为摄影师的哲学家[图文] 让·波德里亚:作为摄影师的哲学家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xwl2blrcinm.webp)

![曹恩祥:六法当从传写入[图文] 曹恩祥:六法当从传写入[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oazil0wowzr.webp)

![艺术家不读书哪来“观念”[图文] 艺术家不读书哪来“观念”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ru4aqz5fnnu.webp)

![纪清远:还原人物的文化精神[图文] 纪清远:还原人物的文化精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ghchmhhe1nv.webp)

![中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文] 中国水墨艺术走向世界任重而道远[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ouytacrre.webp)

![溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文] 溯源法古 独树一帜开新篇——记感应书法和梦幻画风创始人宋草人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aa3z0jomhfm.webp)

![欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文] 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pztdrfzqaev.webp)

![朱家溍先生与故乡[图文] 朱家溍先生与故乡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umoxdqzryhw.webp)

![英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文] 英国模式下的中国评选:约翰·莫尔绘画奖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jh13kh21msd.webp)

![对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文] 对上海博物馆藏赵佶书《千字文》的质疑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4v4meau0fd4.webp)

![张晓刚:川美现象在走下坡路[图文] 张晓刚:川美现象在走下坡路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zfqojnvshb.webp)

![文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文] 文革时山水画怎样画:画成壮丽山河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jmxsfy3zfpy.webp)

![审美首先是一种价值立场[图文] 审美首先是一种价值立场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ntszvxx3tin.webp)