| 中文名 | 窑变釉贯耳瓶 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 窑变釉贯耳瓶 |

| 时代 | |

| 门类 | 陶瓷 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00098341) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

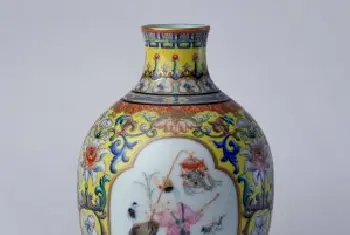

窑变釉贯耳瓶❖图片

窑变釉贯耳瓶

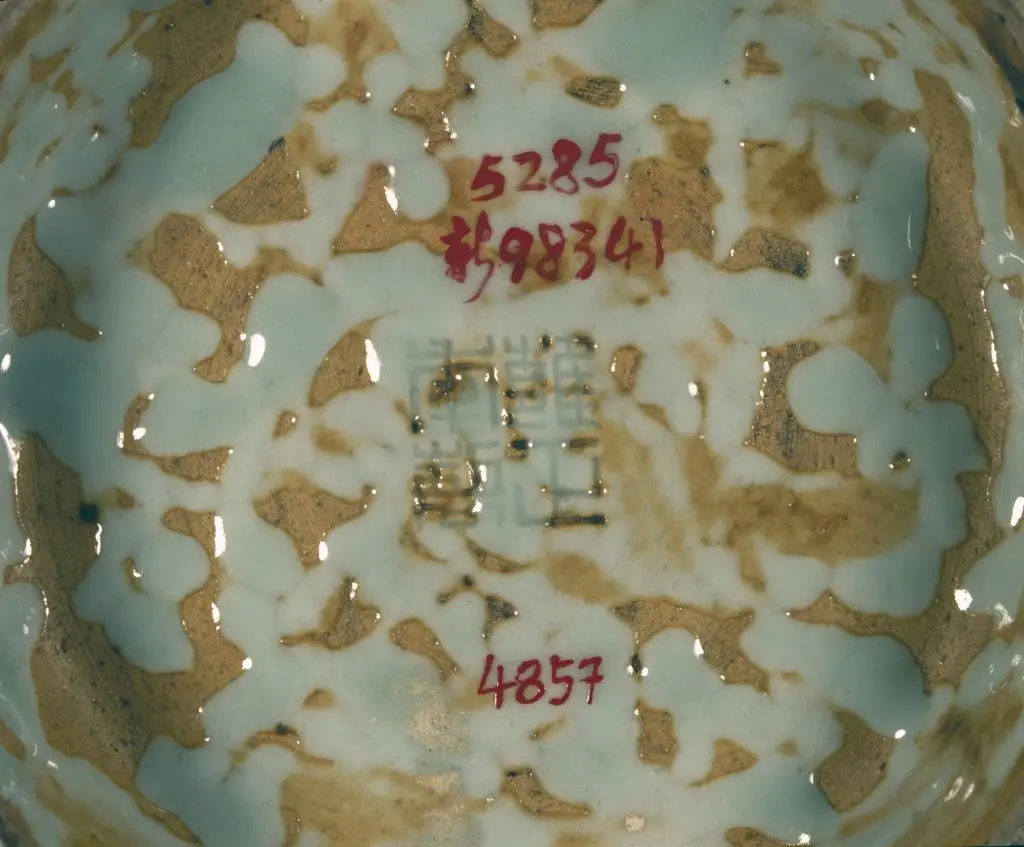

窑变釉贯耳瓶底款

窑变釉贯耳瓶❖简介

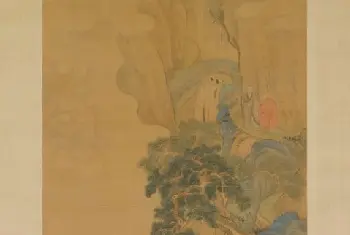

窑变釉贯耳瓶,高33.3厘米,口径10.7厘米,足径13.5厘米。

瓶直口,长颈,颈有双贯耳,颈下渐广,鼓腹,圈足外撇。内施天蓝釉,外施窑变釉,底施酱釉。底中心阴刻篆书“雍正年制”双行四字款。

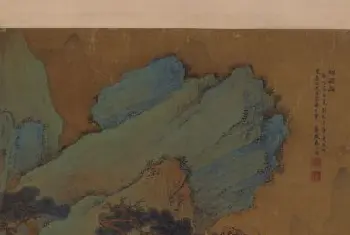

窑变釉是雍正时期唐英创烧的仿钧釉品种。其釉面呈色原理是,器物入窑烧造时,釉水中含有的多种金属呈色元素,经高温氧化、还原作用,相互交融,呈现出色彩斑斓的颜色。《唐英瓷务年谱长编》记载,唐英于雍正七年三月,“派厂署幕友吴尧圃调查钧窑器釉配制方法,成功烧制成功窑变釉,并多次奉命烧造。

此器造型模仿古代青铜礼器,器物胎体制作细腻,成型考究又不失自然流畅的特色,反映出雍正瓷器的精湛之处。相关知识科普

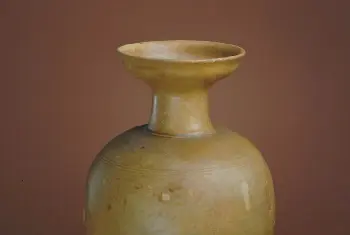

贯耳瓶

瓶式之一。器形古朴,颈粗而长,腹部扁圆,圈足,颈部两侧对称贴竖直的管状耳,俗称贯耳瓶。

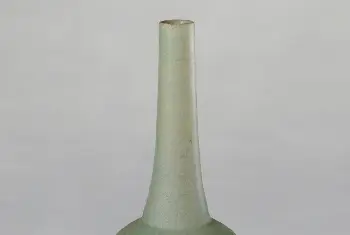

天蓝釉

属于高温颜色釉,从天青釉演变而来,创烧于清康熙年间,色调似天空之蔚蓝色,故称“天蓝釉”。天蓝釉含钴量在1%以下,釉里的铜、铁、钛等金属元素对呈色均有影响。

蓝釉

蓝釉属高温石灰碱釉,呈色剂为氧化钴,最早出现于元代,但传世品不多。明、清两代在元代蓝釉的基础上相继创烧出霁蓝、洒蓝、回青、天青、宝石蓝等各色釉。

阴刻

阴刻:将图像、文字以凹陷形式雕刻。