| 中文名 | 樊兴碑 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 樊兴碑 |

| 时代 | |

| 门类 | 铭刻 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00045433) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

樊兴碑❖图片

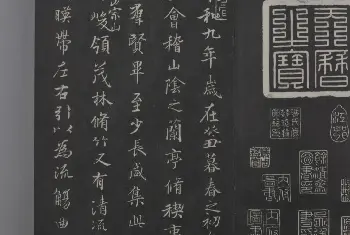

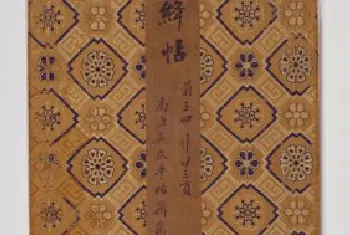

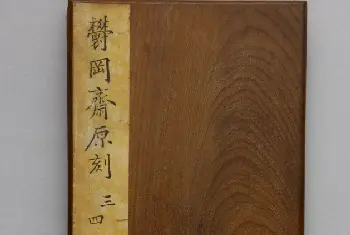

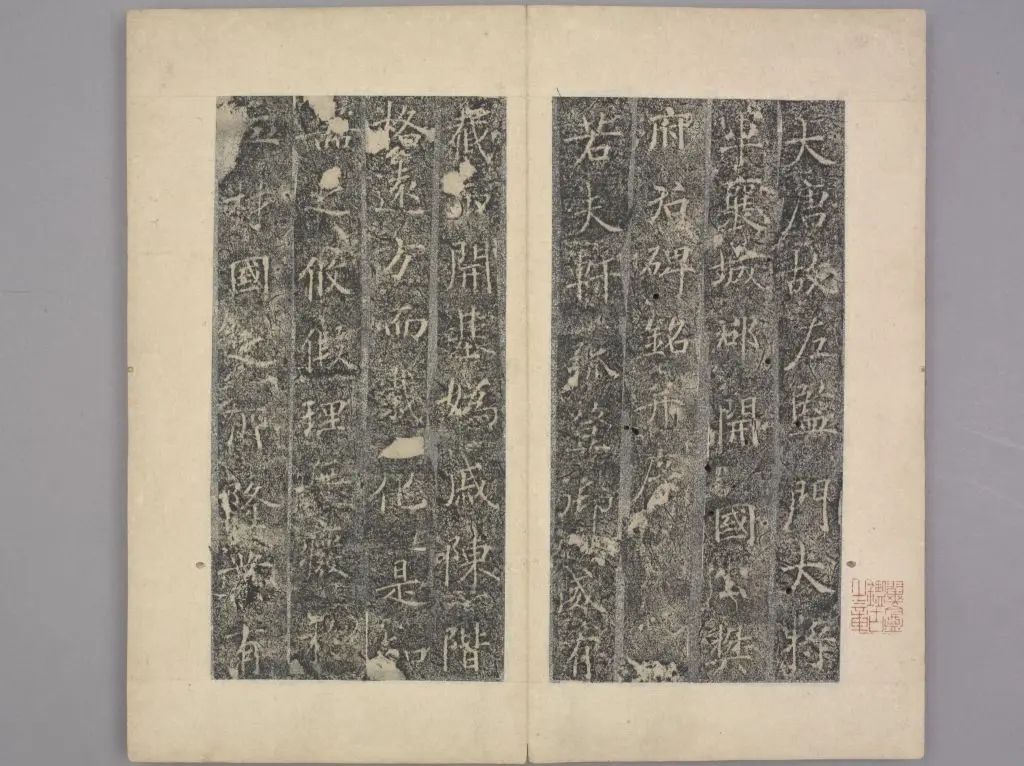

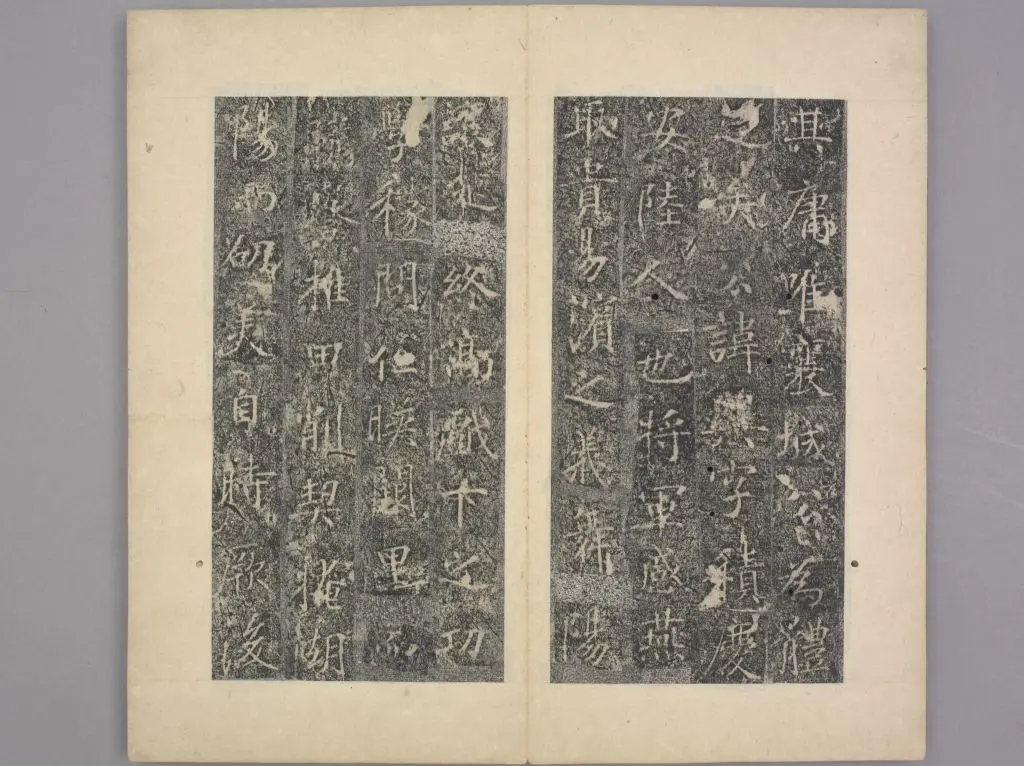

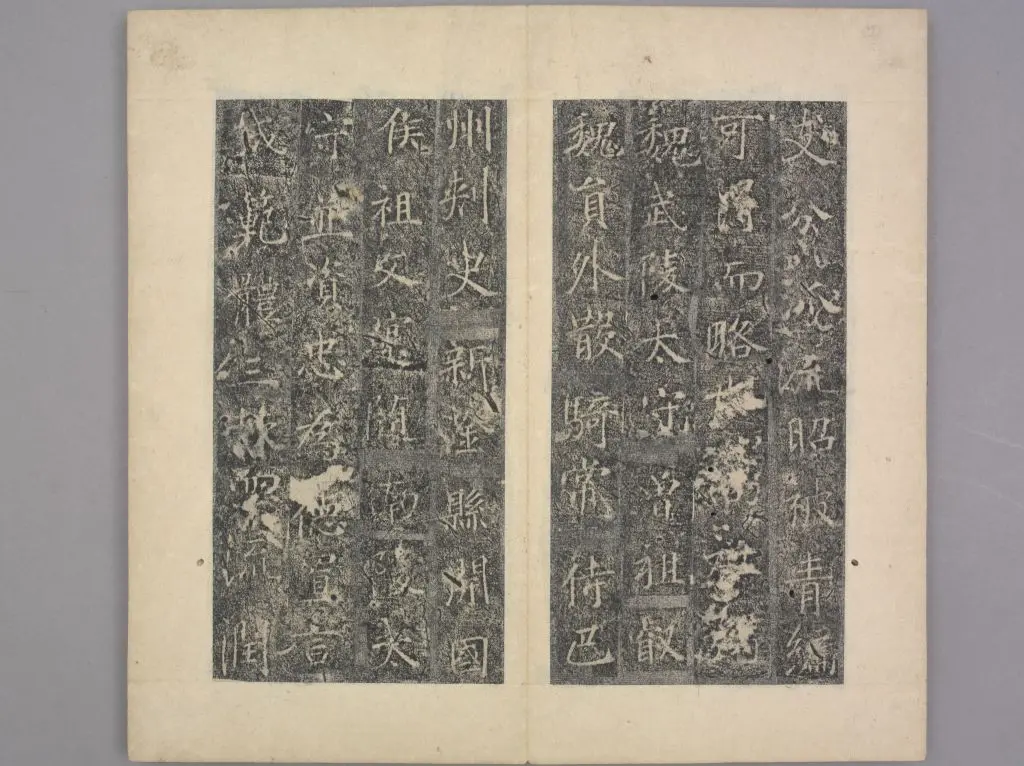

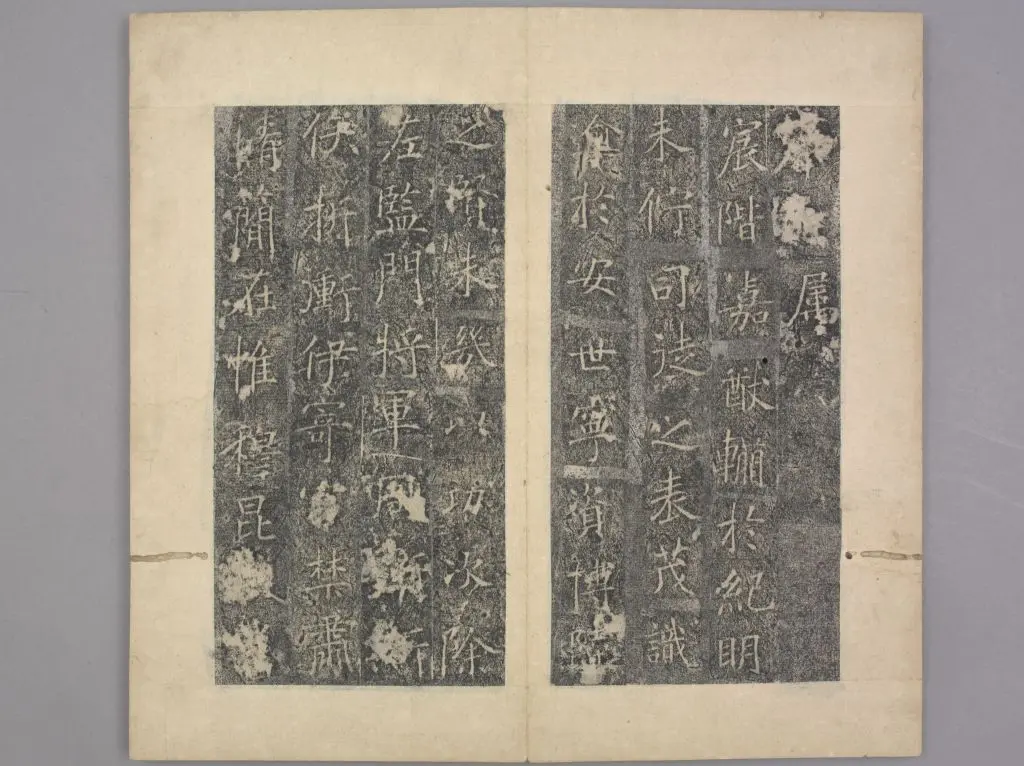

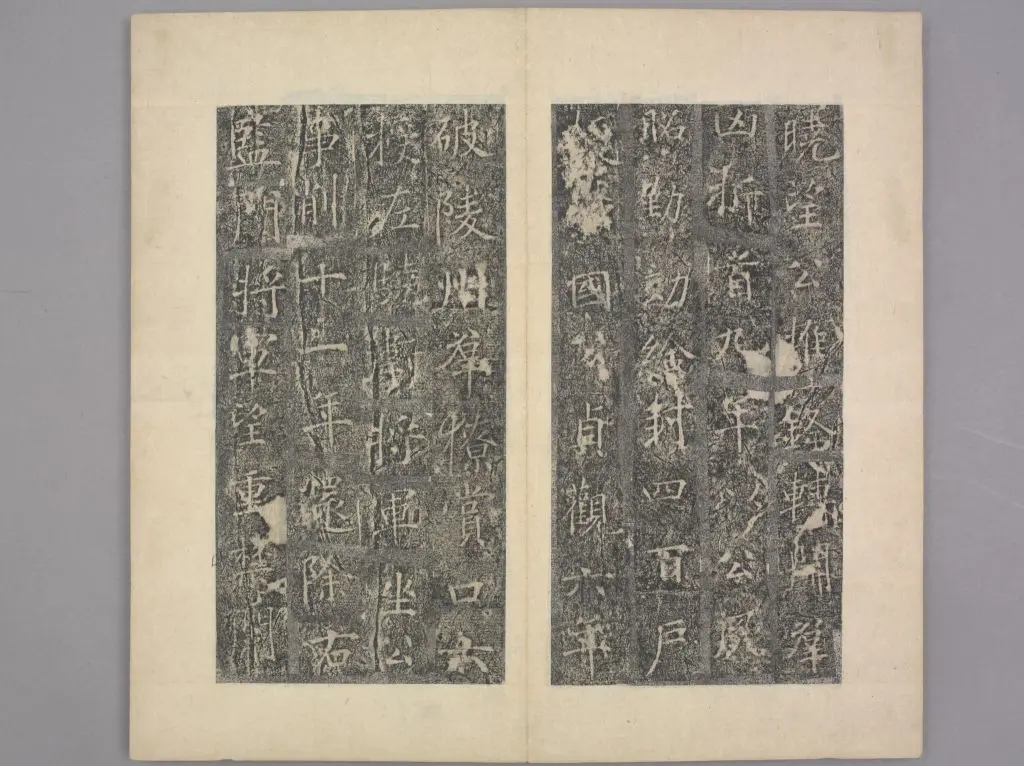

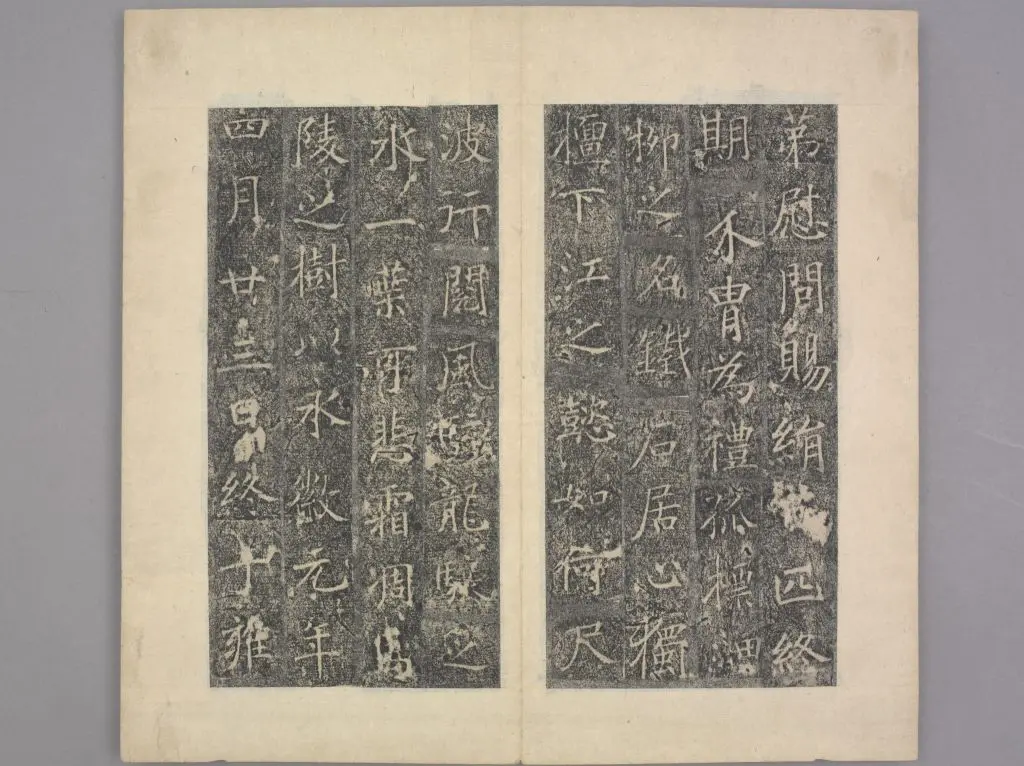

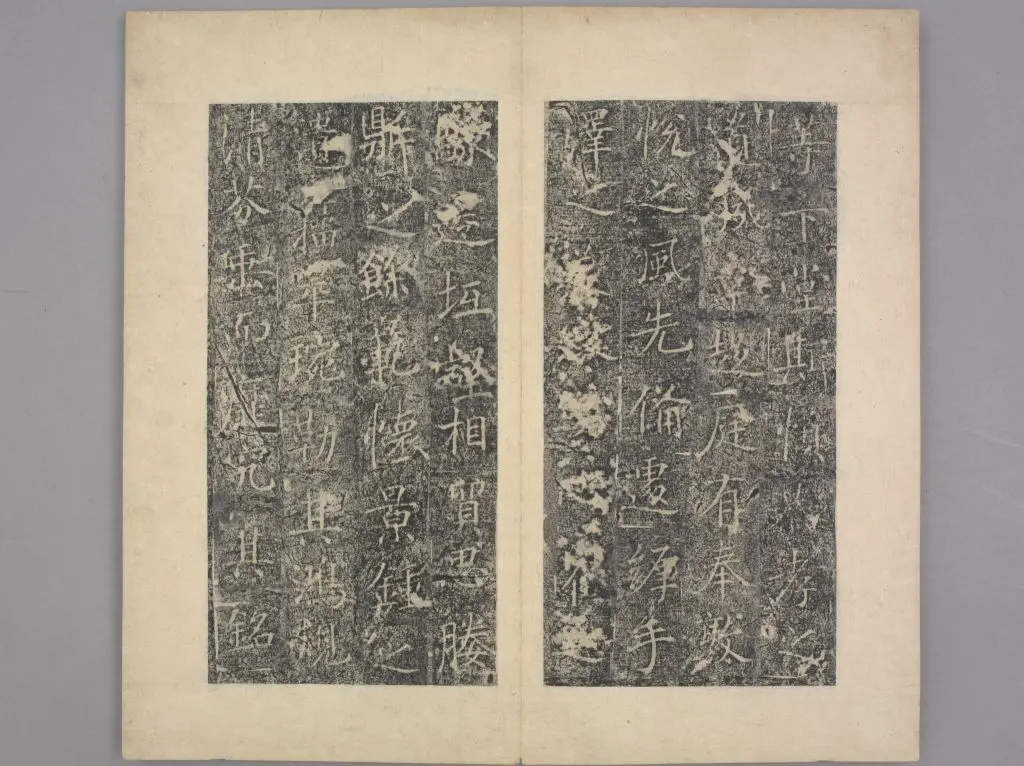

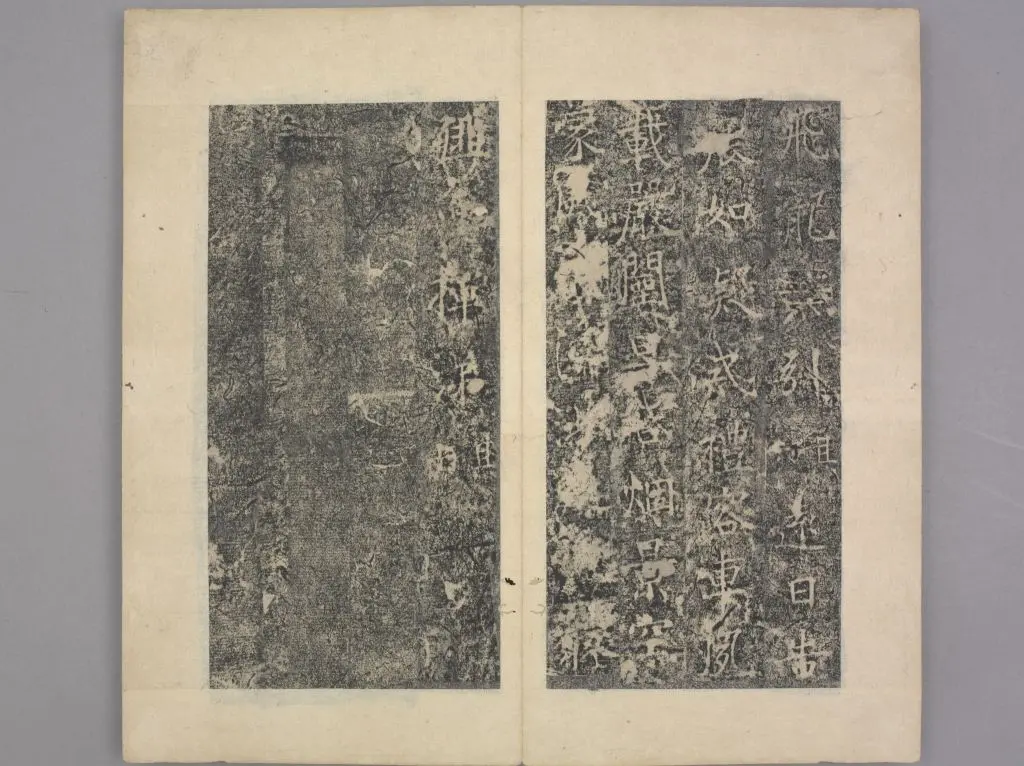

樊兴碑(册页1)

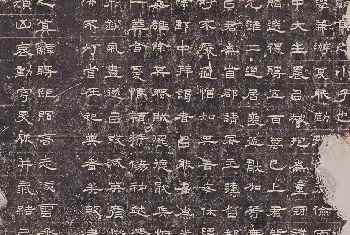

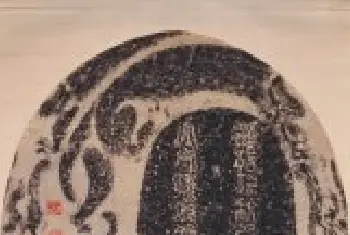

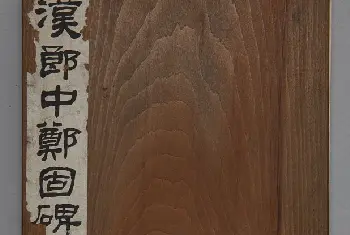

樊兴碑(册页2)

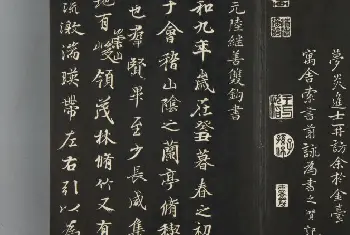

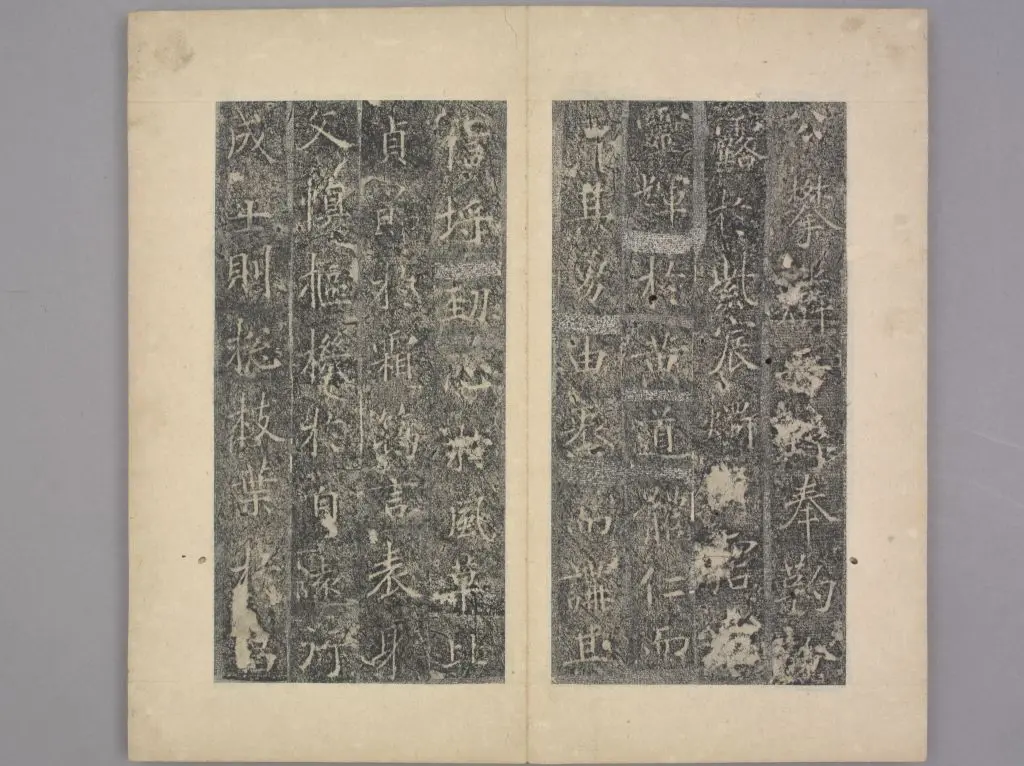

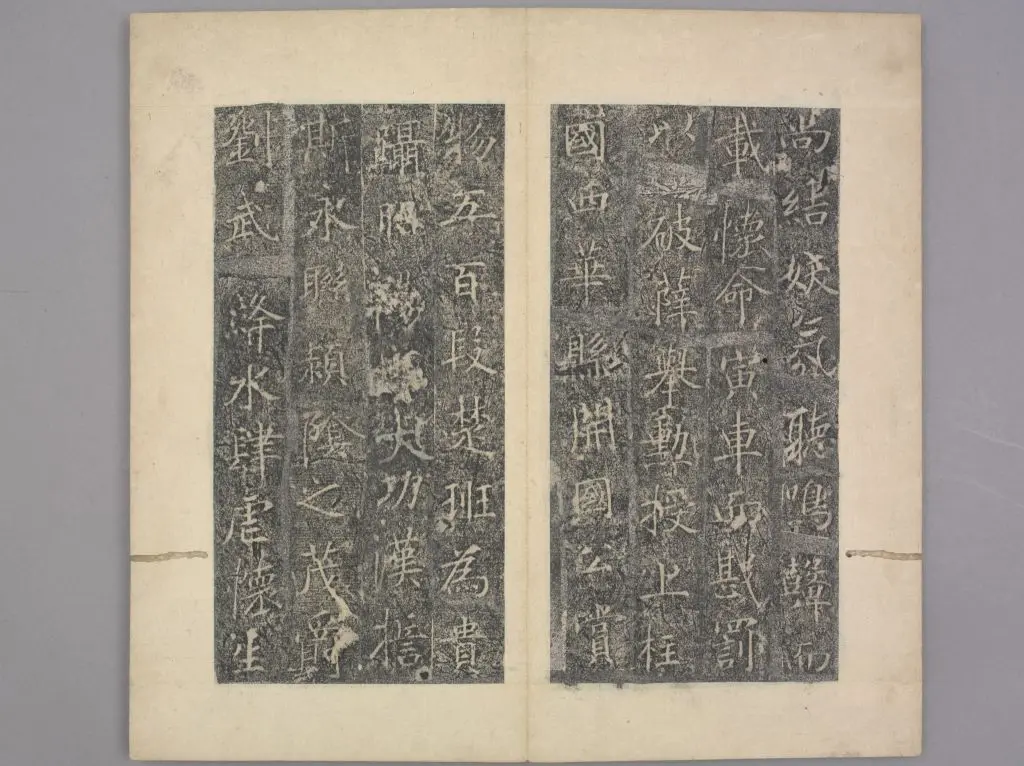

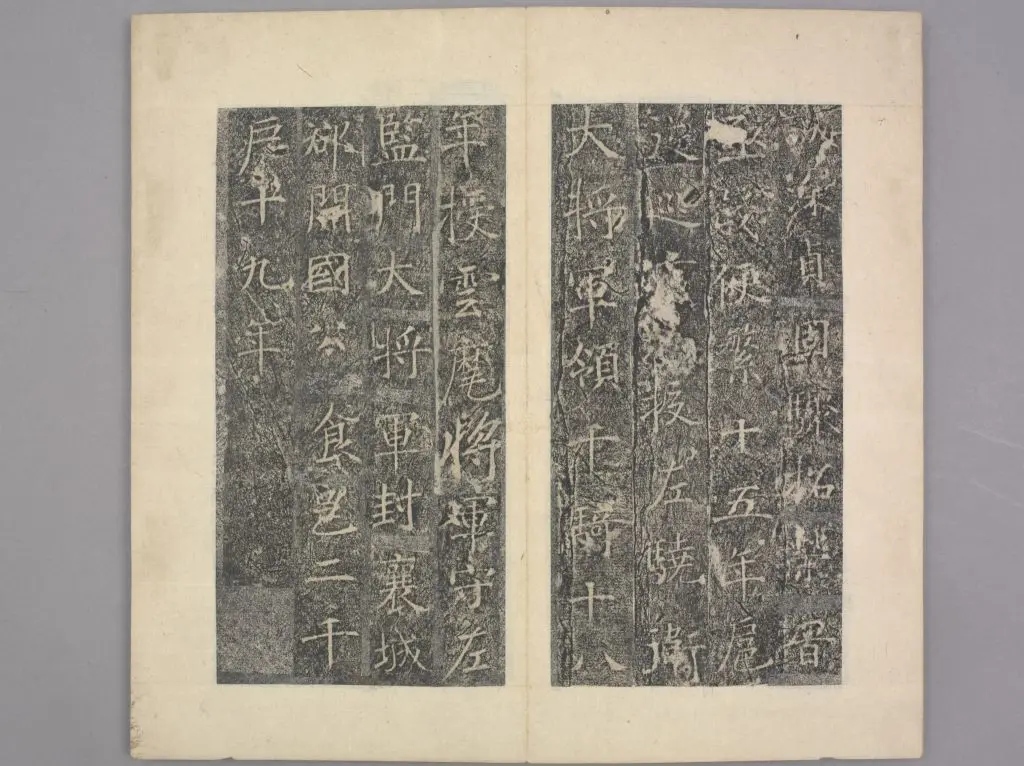

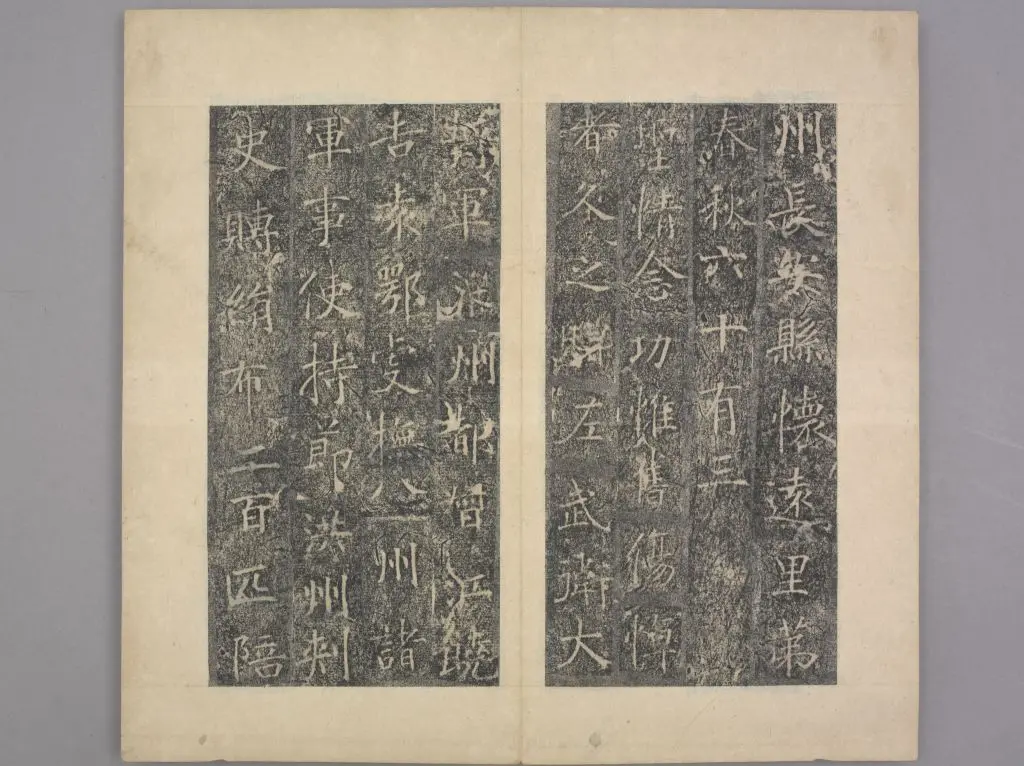

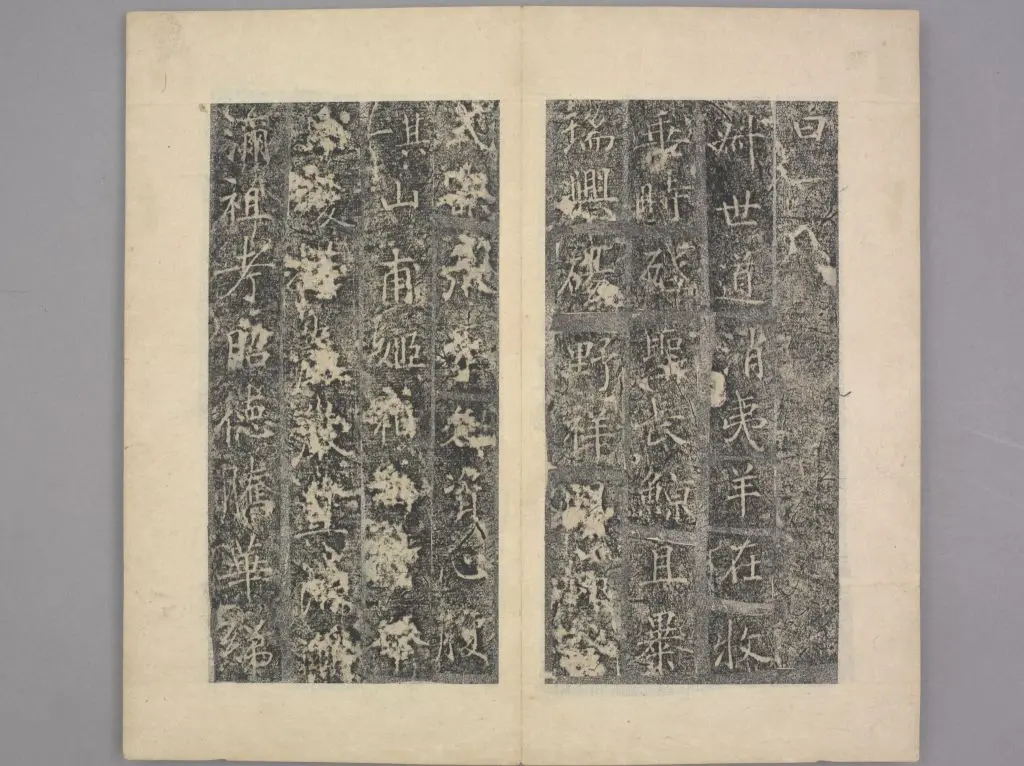

樊兴碑(册页3)

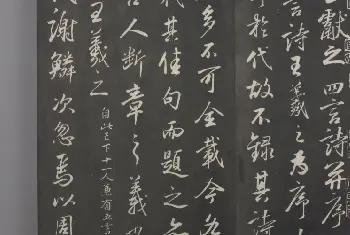

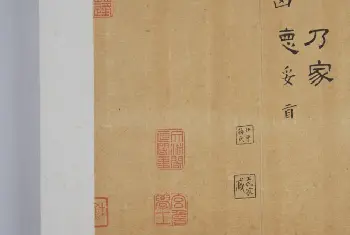

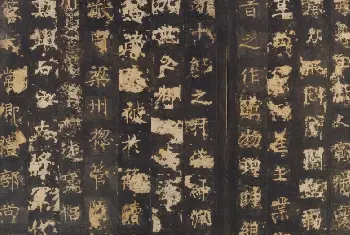

樊兴碑(册页4)

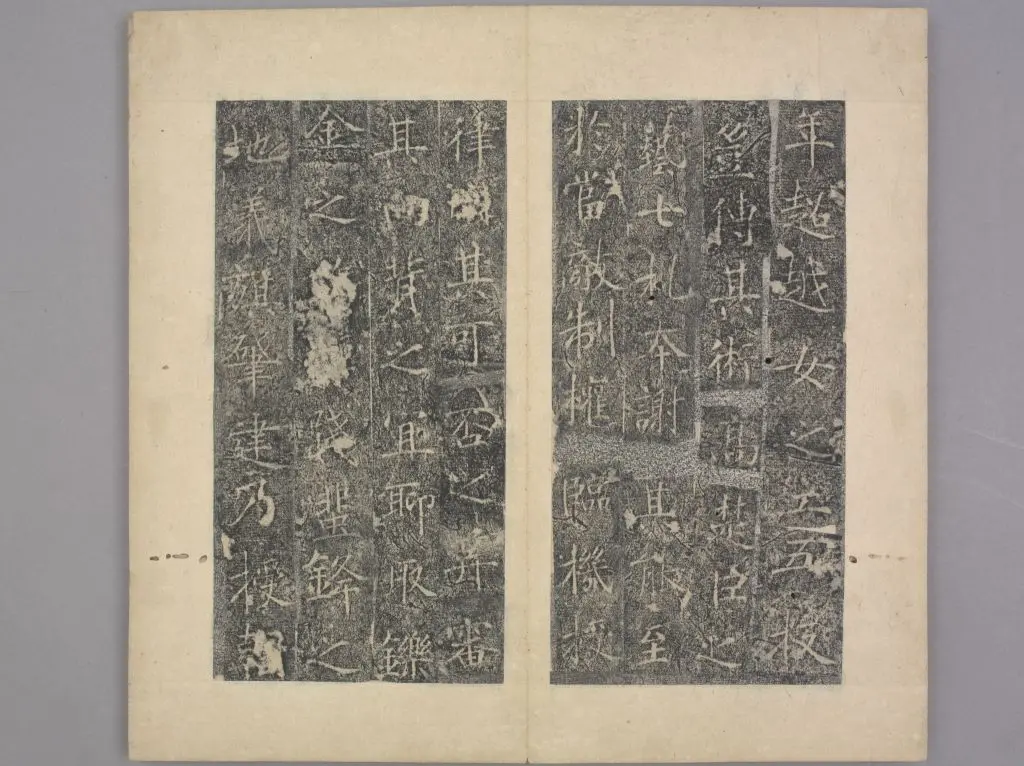

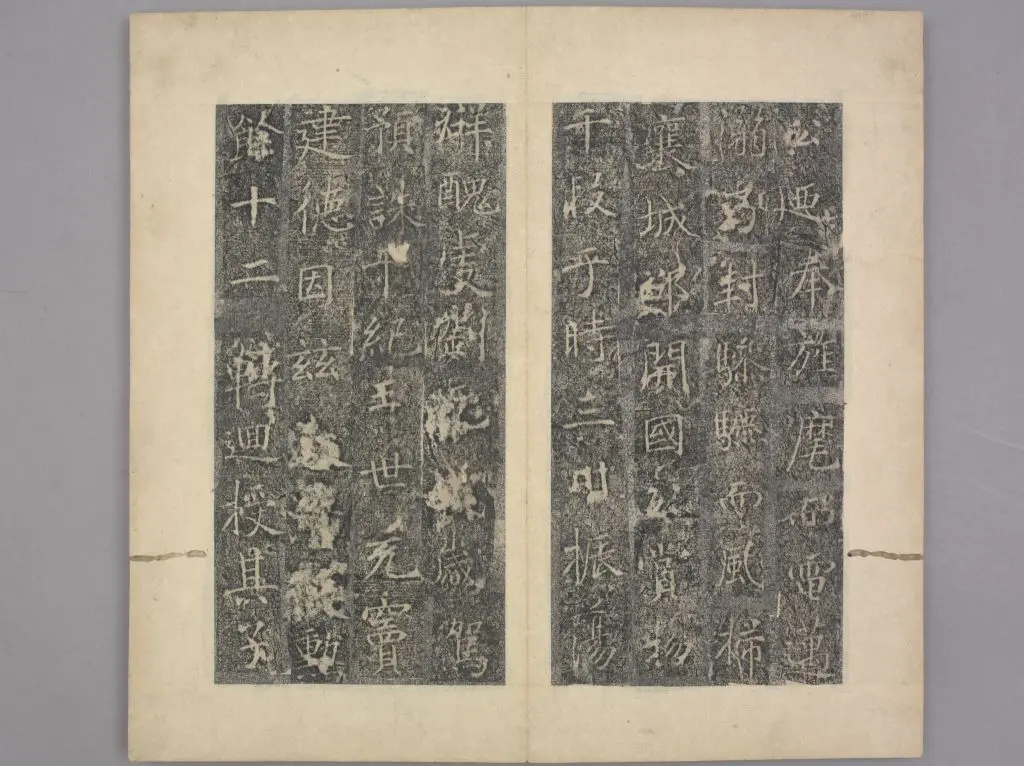

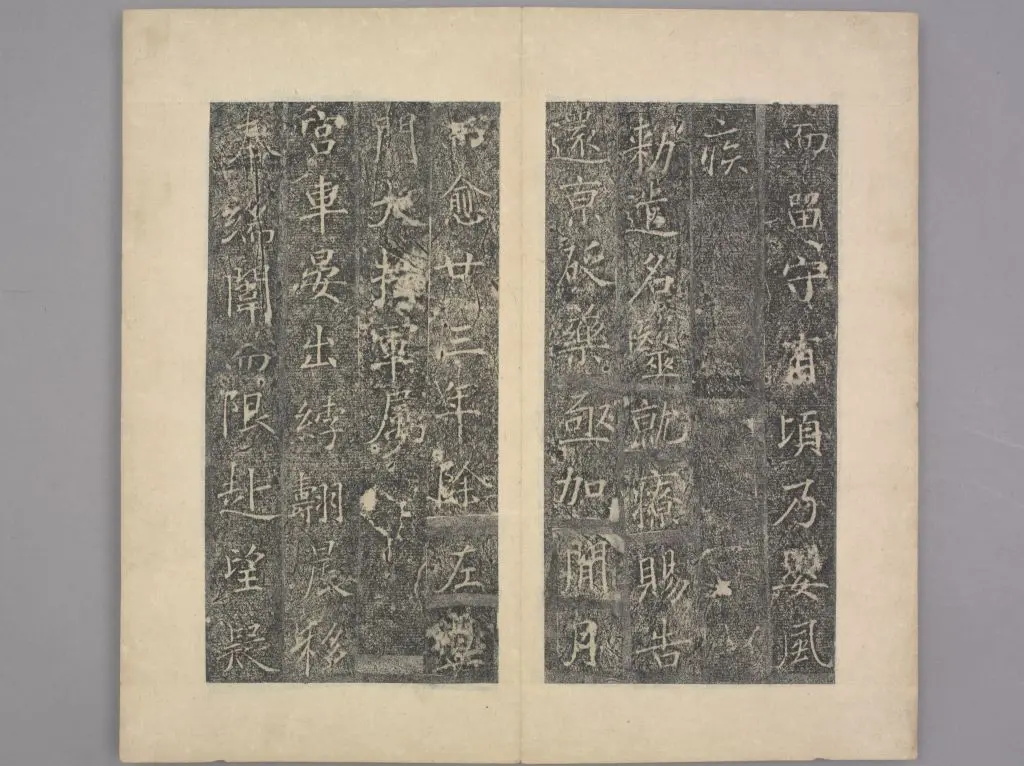

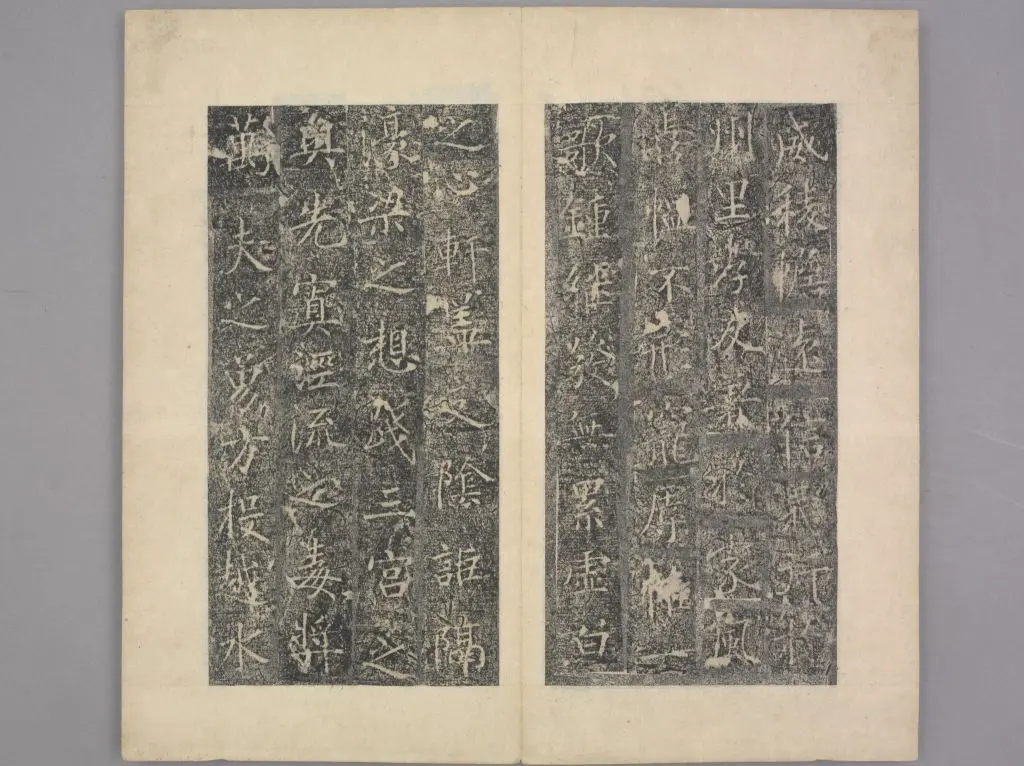

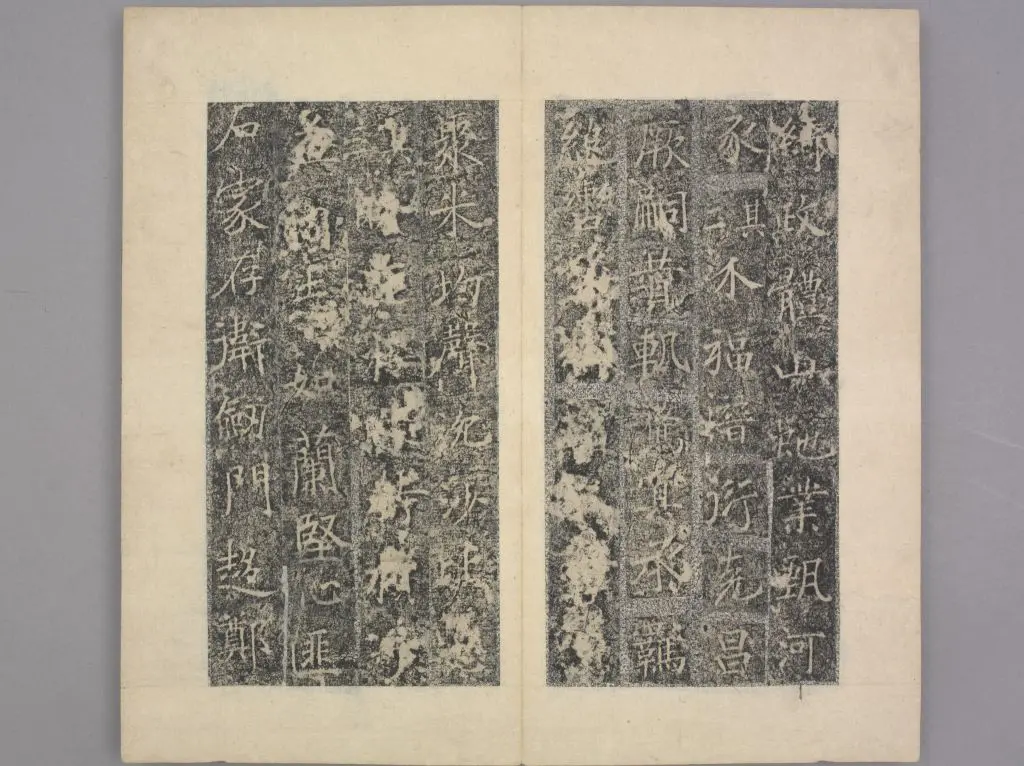

樊兴碑(册页5)

樊兴碑(册页6)

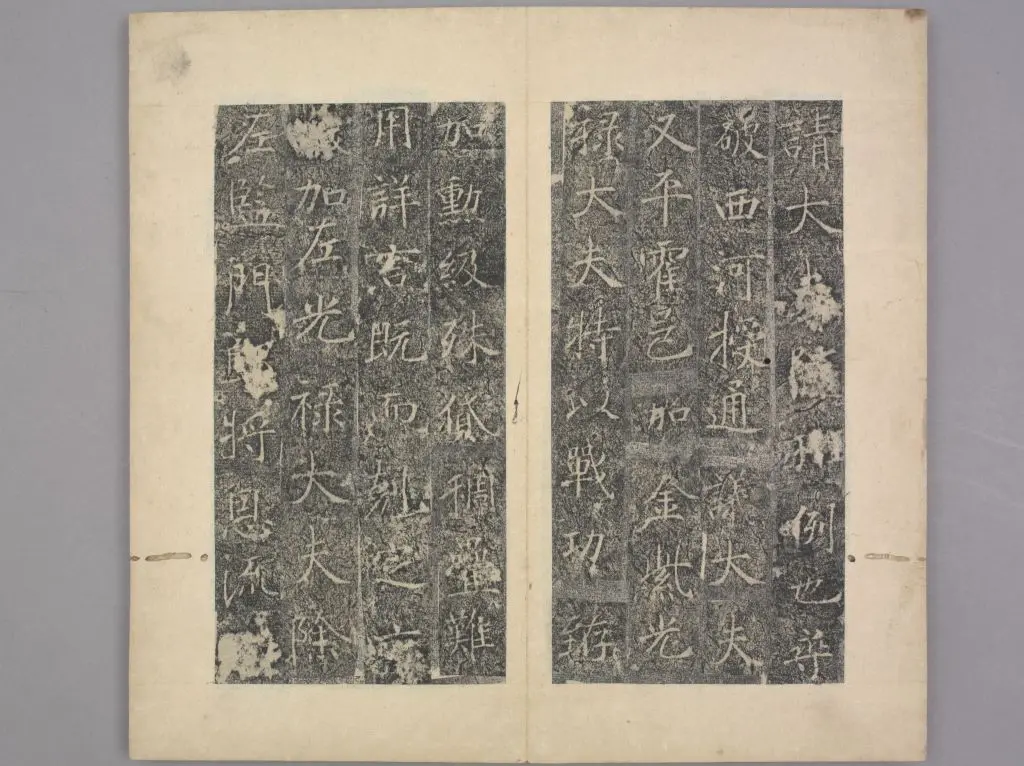

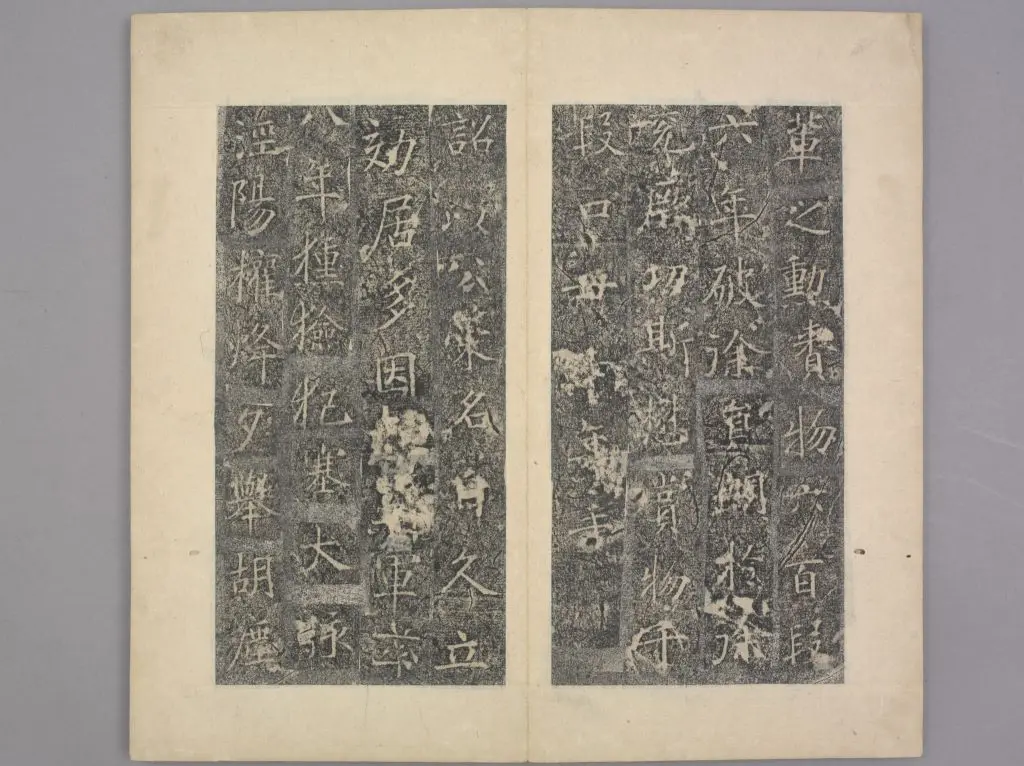

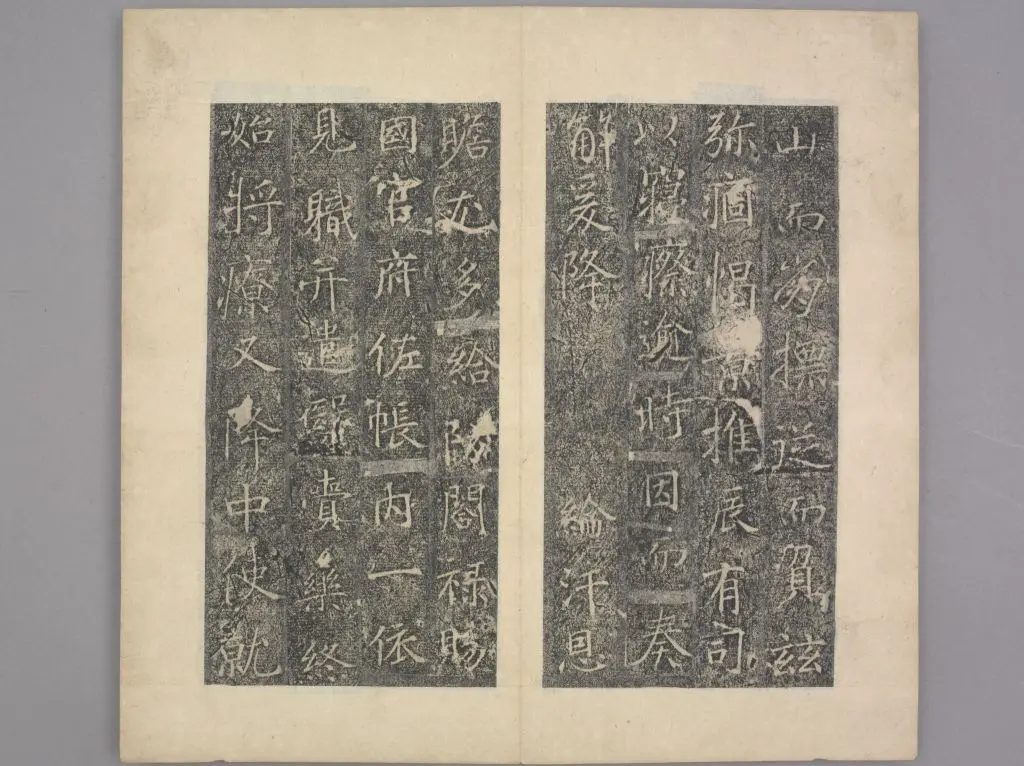

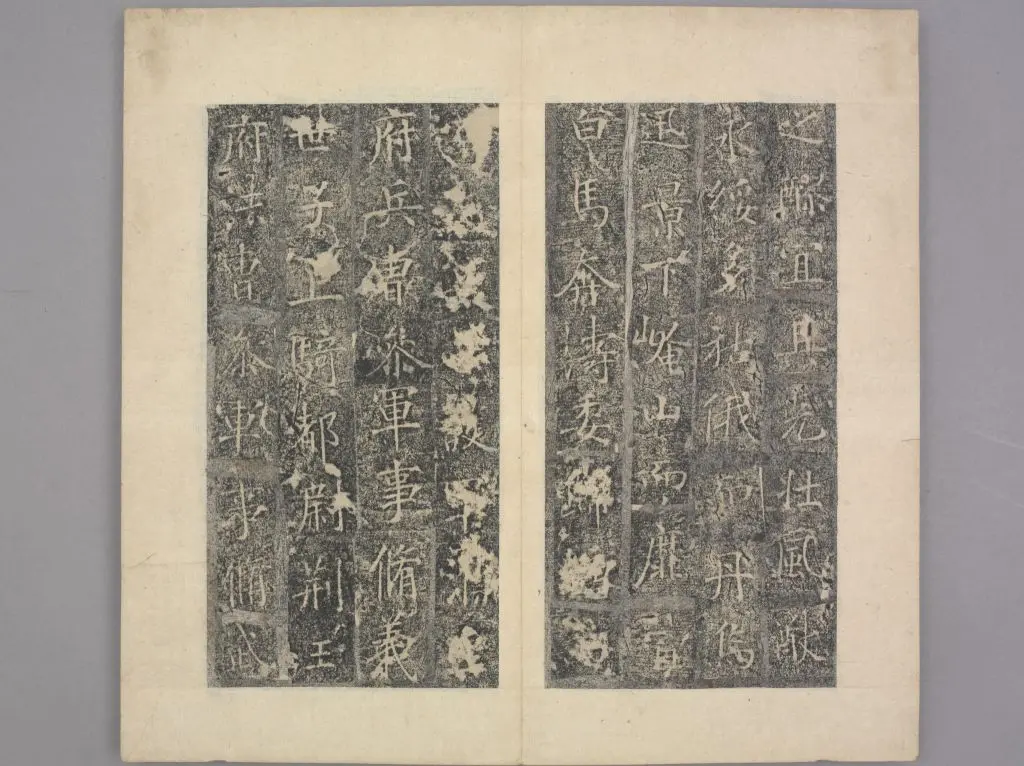

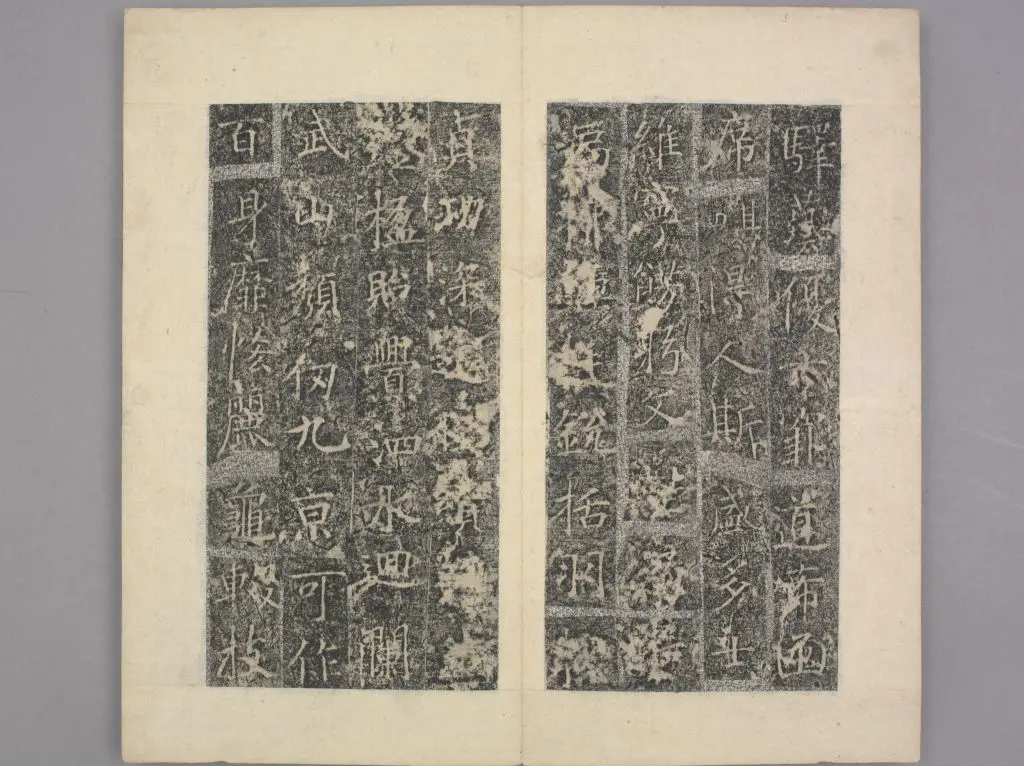

樊兴碑(册页7)

樊兴碑(册页8)

樊兴碑(册页9)

樊兴碑(册页10)

樊兴碑(册页11)

樊兴碑(册页12)

樊兴碑(册页13)

樊兴碑(册页14)

樊兴碑(册页15)

樊兴碑(册页16)

樊兴碑(册页17)

樊兴碑(册页18)

樊兴碑(册页19)

樊兴碑(册页20)

樊兴碑(册页21)

樊兴碑(册页22)

樊兴碑(册页23)

樊兴碑(册页24)

樊兴碑(册页25)

樊兴碑(册页26)

樊兴碑(册页27)

樊兴碑(册页28)

樊兴碑(册页29)

樊兴碑❖简介

32.2×34.2厘米。

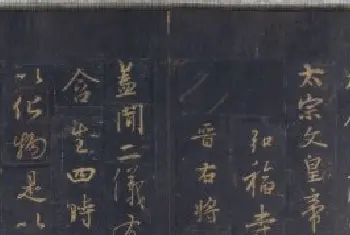

清道光出土初拓本。六行“出”字下半未损,二十九行“米”字右半未损。石现存陕西三原 城隍庙。

唐永徽元年(650年)。褚遂良书。毫芒皆有,虚和娟妙。

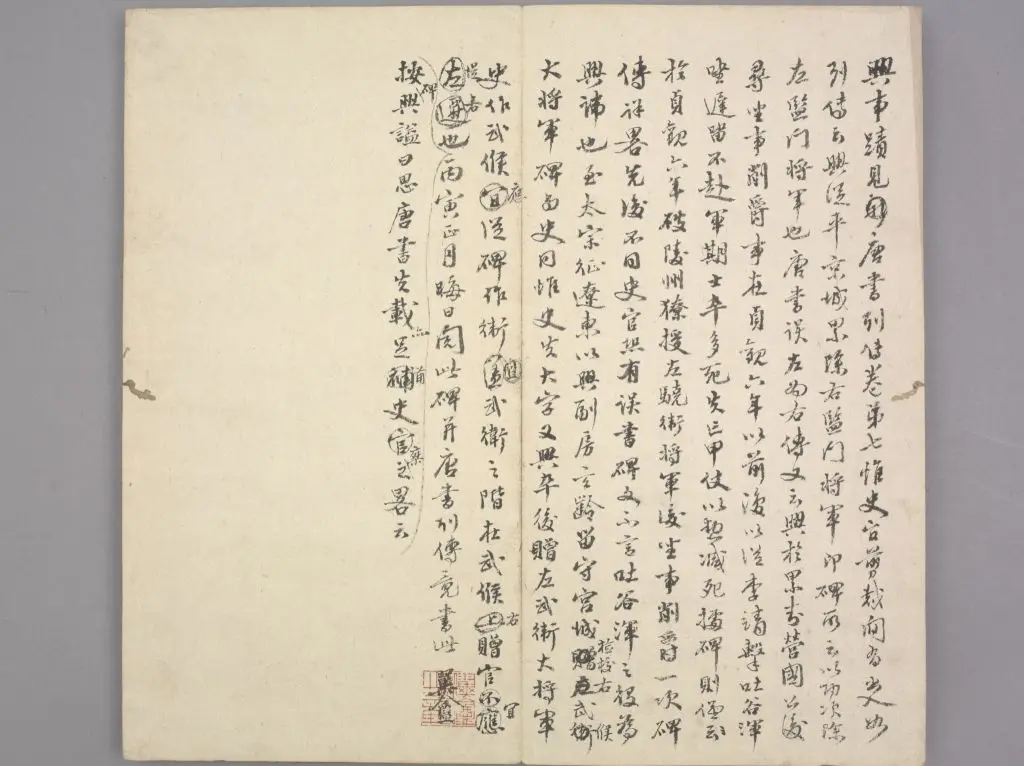

《欧斋藏碑帖目录》著录:

樊兴碑

永徽四年。褚遂良书。明拓精本。二十七开。一册。购价百元。

相关知识科普

三原

县名,在陕西省中部,泾河上游北岸,北魏时设立县治,多平原,水利发达,以棉、粮为主要产品。

城隍

中国古代称有水环护的城堑为“池”,无水环护的城堑为“隍”。城隍,古代神话所传守护城池之神,道教尊祀为“剪恶除凶,护国保邦之神”。城隍祭祀之起源历来说法不一。清代学者孙承泽《春明梦余录》引《礼记》及注云:“记曰:天子大蜡八,伊耆氏始有蜡。注曰:伊耆,尧也。盖蜡祭八神,水庸居七。水则隍也,庸则城也。此正祭城隍之始。”相传最早的城隍庙为三国时期东吴赤乌二年(239年)于安徽芜湖所建。《北齐书·慕容俨传》载,天保六年(555年)北齐的慕容俨镇守郢城(今河南信阳县南)时,见城中有城隍神祠一所,率士卒祈祷,以解城中之围,果有灵验,此祀城隍神之明确记载。唐、宋以后城隍庙祭遍天下。明清城隍祭祀达到极盛,至民国城隍祭祀逐渐退出历史舞台。