| 中文名 | 栽绒三彩万寿山景地毯 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 栽绒三彩万寿山景地毯 |

| 时代 | |

| 门类 | 生活器具 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(故00212354) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

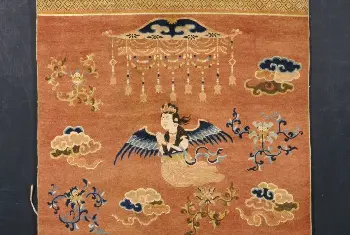

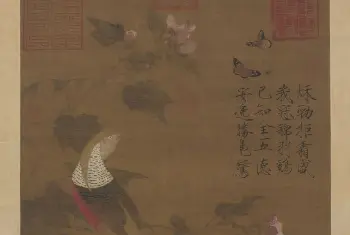

栽绒三彩万寿山景地毯❖图片

栽绒三彩万寿山景地毯❖简介

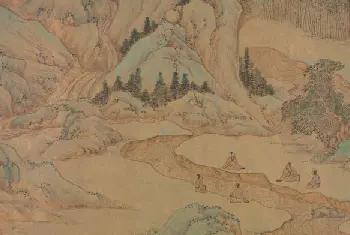

栽绒三彩万寿山景地毯,清晚期,清宫造办处监制。长1150厘米,宽900厘米。清宫旧藏。

毯为棉经棉纬,起绒以“8”字扣栓头,每两道纬线起一道彩纬。毯用深蓝、绿、月白、杏黄、灰、棕等十余种色毛线织颐和园图。远处山峦层叠,高塔矗立,树木郁郁葱葱。近处泛着波纹的湖面上,佛香阁、铜牛、廓如厅、十七孔桥、玉带桥、牌坊等景观历历在目。构图采用透视法,景物近大远小,颇具立体效果。用色中运用三晕色、两晕色与间色法,使图案表现得清新舒爽,极具观赏性。

根据诸多方面的特点,此地毯当是清光绪朝时期,北京民间专为宫廷织造的地毯。

相关知识科普

栽绒

将丝或毛线织入地毯的经纬中,然后剪平,使丝或毛绒头向上直竖,如同栽植,故名栽绒。

月白

中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同,基本介于淡蓝与中蓝之间。

玉带桥

玉带桥位于清代皇家园林——颐和园的西堤之上。颐和园坐落在北京西北郊,主要由万寿山和昆明湖组成。早在元、明时期,这里就以优美自然的田园景色而成为游览胜地。乾隆十四年(1749年)冬,乾隆帝为其母祝六十寿辰,将该处湖山按照园林创意进行了大规模的疏浚与治理,将湖面向东北扩展,重筑东堤,并在湖中模仿杭州西湖苏堤新筑了一条贯通南北的西堤,使水面一分为三,名曰昆明湖。同时,将挖湖的泥土按造园布局的需求堆筑成山,名曰万寿山。又经十余年土木之功,终于建成了以湖光山色蜚声于世的大型皇家园林——“清漪园”。咸丰十年(1860年),清漪园被英法联军焚毁。光绪十二年(1886年),慈禧太后挪用海军经费的巨额银两在其废墟上重新修建,并改名为“颐和园”。西堤上有六座桥,称为西堤六桥,从北向南排列为:界湖桥、豳风桥、玉带桥、镜桥、练桥、柳桥。堪称六桥之冠的玉带桥是六桥中唯一的拱圈结构石桥,桥身、桥栏选用青石和汉白玉雕砌,桥高出水面十米有余,拱高而薄,形成流畅挺拔的曲线,桥身青白如玉,宛若一条玉带,幽雅秀美,故而得名。

牌坊

是一种门洞式的纪念性建筑物,一般用木、砖、石等材料建成,上面雕刻图案并题字。

透视

绘画造型术语,以近大远小的规律科学地展示人物和景物的空间关系和远近层次,达到与现实生活的一致,成为写实绘画的基本法则。

三晕色

色晕技法名称,亦称“三润色”,简称“三润”。指色阶从深到浅或从浅到深表现出三段层次,或以同类色或近似色等表现出三段层次者,统称“三晕色”。

间色

古建筑彩画和斗栱以蓝、绿色彩交替使用的手法。若斗为绿色,栱则为蓝色;相邻的一攒正相反,斗为蓝色,栱为绿色。彩画枋心为绿色,则盒子为蓝色;明间与次间、梢间,蓝绿色彩均交替运用。间色的手法避免了单调,增加了两种简单颜色的色彩表现力。

织造

官名。明清江南织造官署的主官。掌理织作“上用”和“官用”绸缎布匹事务。明代由提督太监出任。清代选派内务府司官担任,称织造监督。驻江宁(今南京)、苏州、杭州等三处,每处一人。统属于内务府总管大臣,由缎库郎中具体负责考察评定。织造在驻地以钦差官身份出现,与地方最高长官平行;并且充当“圣上”的耳目,密报所在地方官声民情,往往由皇帝亲信出任。