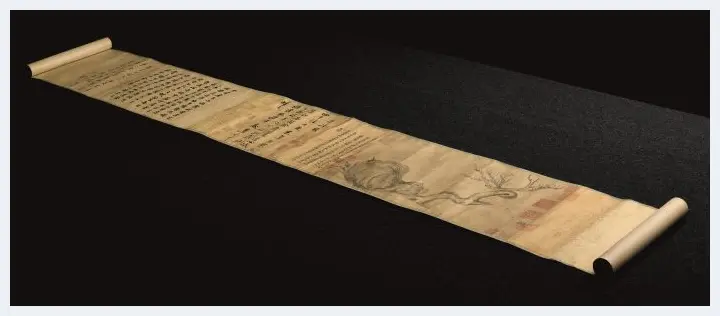

苏轼《木石图》卷

新的一周,正值北京第一轮秋拍纷纷举槌之际,自然是万众瞩目。不过,以佳士得领衔的香港第二轮秋拍也将于本周末揭开帷幕。在中美贸易战前景不明的背景下,佳士得应对艺术市场的考验,一如前一轮的苏富比与这一轮的中国嘉德,也采取了精品策略。那么,2018年秋拍他们所推出的众多拍品中,有哪些最引人注目呢?

领衔秋拍:苏轼《木石图》

2018年香港秋拍,佳士得最推崇的是苏东坡的《木石图》。苏东坡以文学成就著称,不仅文章名列“唐宋八大家”,诗词方面更是宋词豪放派的领军人物,堪称名垂千古的大名人。不同于其他中国早期文学家,苏轼的文学遗产具有独特的视觉性,更有书法与绘画作品长期流传。他的手迹书法包含《寒食帖》和两首前后《赤壁赋》,为历代皇室或私人珍藏;只是相传为苏轼所绘的画作,到今天仅存几幅,其中最知名的便是这幅《木石图》。徐邦达、傅熹年、杨仁恺、薛永年、周积寅等鉴赏与学术前辈,都认同《木石图》为苏轼唯一的亲笔绘画,赋予其凌驾于其他传苏轼画作的高度评价。

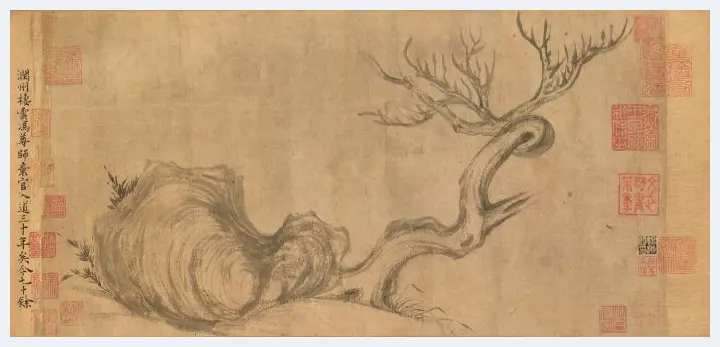

《木石图》

曾任职于北京故宫、并曾任教于中央美术学院及北京大学历史系的中国视觉文化史学家姜斐德博士(Alfreda Murck)认为,此画简单的构图以及隐喻之手法,堪称中国美术史早期无声诗的典范。画面上处处可见快速且具系统性、干湿并用的笔触技法。经由苏轼如此充满热情地对石、树、竹的诠释,为士大夫们再次激发出了一种隐喻寄情的体裁。他又表示,在中国文学中能够找到许多以石、树、竹为联想的形象,画中的怪石为异趣古怪之人的代表,无叶的枯树隐喻着怀才不遇之心,而终年长青且富有弹性的竹象征不屈的精神。如此便能理解《木石图》画中有诗的情感共鸣,再看苏轼的生平,彷佛以视觉之法呈现一则传记,使其成为适应逆境并从中另谋生路的典范。

他还指出,北宋时期的画家很少落款于作品上,《木石图》亦不例外,但此作中有一方篆印——“思无邪斋之印”。“思无邪斋”为苏轼贬官至惠州时之书斋名,此印说明了此画约莫创作于苏轼花甲之际的1090年代中期。作品上还有米芾题跋的墨迹,与其同时期之真迹十分相似,题跋的年代也与苏轼开始使用“思无邪斋”命名其书房的年代相符合。而李凯所著的《中国绘画全集第二卷》著录了此画,还引用米芾的说法“子瞻作枯木枝干虬屈无端倪,石皴硬,亦怪怪奇奇,如其胸中盘郁也”,以及苏轼评述自己的书法为“我书意造本无法,点画信手烦推求”来印证此画。作者还指出,据拖尾刘良佐、米芾诗题,知为苏轼所作,刘、米与苏轼是同时人,此作是传世数本题为苏轼画作中唯一可信为真迹的作品。

据东京大学东洋文化研究所板仓圣哲教授(Itakura Masaaki)研究,近代著录中对《木石图》有详细记载者,如知名古书画鉴定家张珩所著《木雁斋书画鉴赏笔记》记载:“此卷方雨楼从济宁购得后乃入白坚手,余曾许以九千金,坚不允,寻携去日本,阿部氏以万余得去”。而这本著录所参照的并非原迹,而是日本出版之珂罗版印刷品,恰恰是“爽籁馆藏”的藏品,也就是书中所记得日本阿部氏,即日本大收藏家阿部房次郎(1868-1937)。

南宋龙泉粉青釉纸槌瓶

身世不凡:龙泉青釉纸槌瓶

无独有偶,佳士得不仅在中国书画板块推出宋代艺术品,也在瓷器古玩板块,推出了“不凡——宋代美学一千年”专场。其中最值得一提的是一件南宋龙泉粉青釉纸槌瓶,不仅充分体现了宋代幽微素雅的审美意趣,更因为其传世八百多年来,在中日两地均被奉为圭臬,常被视为传家或镇寺之宝代代相传,尤其是在日本境内经历了显赫而漫长的收藏传奇。

在日本,这件珍品的历史源流可上溯至桃山时代(约公元1574-1600年)及江户时代(1603-1867)。白崎秀雄曾于《艺术新潮》1983年5月刊发表《钝翁搜集品由来记》,文中提到此瓶在蜂须贺氏家族代代相传。蜂须贺氏为名门望族,于十六世纪下半叶声名鹊起,成为江户时代权重一时、长盛不衰的封建氏族之一。这个家族一向热衷于茶道,多笔文献提到他们与日本的茶道宗师千利休(1522-1591)的往来。

辗转到了近代,这件珍品还经过鉴藏名家益田孝男爵(1848-1938)庋藏。此人1876年三井公司正式成立之际曾出任社长,由此实现了从风险投资公司到综合贸易公司“三井物产”的转型,其后发展成为日本最具规模的贸易公司之一。他还动用私人资金,创办了首屈一指的经济报刊《日本经济新闻》的前身《中外商业新报》。他退休后投身艺术收藏,藏品数千件。他还致力于研究和从事日本茶道,许多人认为自千利休之后,益田对日本茶道的影响之大,同侪无出其右。据说,此瓶在他生前被视为其藏品的压轴之作。

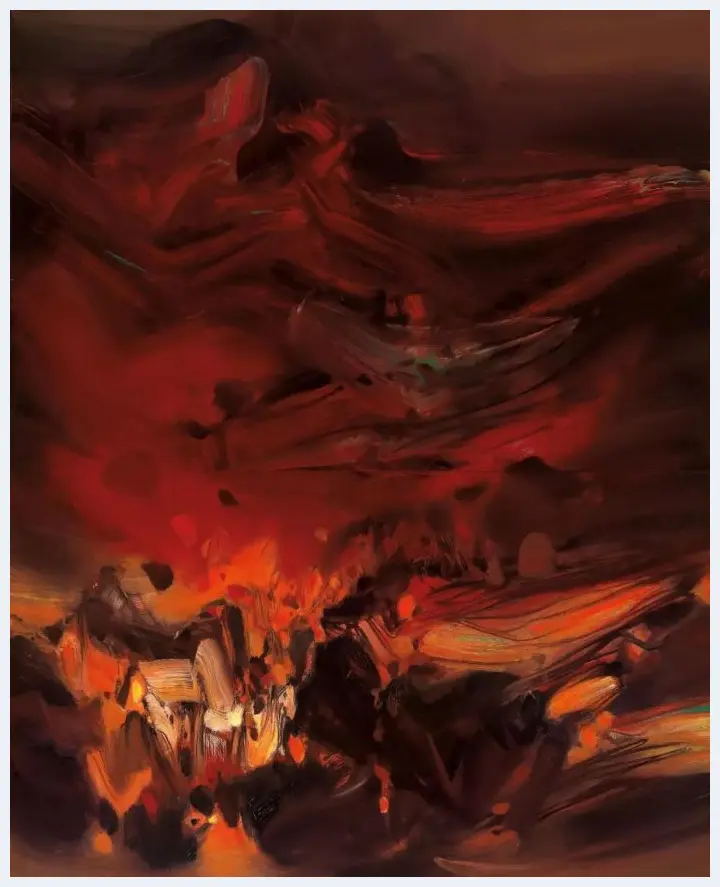

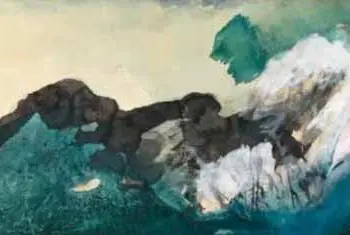

朱德群《第313号》

诗书画融合:朱德群重新定义抽象艺术

现当代艺术板块,继香港首轮秋拍赵无极作品以逾5亿港元天价刷新拍卖纪录后,佳士得在第二轮香港秋拍中则重磅推出朱德群的系列名作。其中尤其值得关注的,是其1969年创作的《第313号》:画面色彩饱满,富有深度,重新定义了西方抽象主义。

“远看像西洋画,近看像中国画”,吴冠中曾这样描述这位友人的作品。朱德群笔下的色块和几何线条,确实透出抽象表现主义的意味,但雄伟壮丽的山峰和河流却让人想起中国北宋山水画的风格。

朱德群在中国东部安徽省的萧县长大,地处长江边,毗邻黄山,在类似传统山水画的名山大川里度过了美好的的童年。他祖父热衷收藏画作和诗集,使他在家中丰富的艺术藏品中受到传统书法和水墨画的熏陶。他父亲则及时发现他的绘画天赋,让他入读国立杭州艺术专科学校。而著名的艺术大师林风眠恰好任职当时的校长,主张泛亚美学扩张主义提倡将中国传统艺术同西方现代主义完美结合。正是在这里,朱德群与吴冠中和赵无极成为同窗。

“我热爱中国诗词,”朱德群说,“它们自然而然地融入我的画作。西方艺术评论家认为我的作品灵感来自于诗词,这并非巧合。”少年时期的朱德群曾跟随现代水墨画大师潘天寿学习,将一笔写就、一气呵成的草书练得炉火纯青。相信诗词和绘画遵循“相同的规则和节奏”,他毕生研习书法,用绘画展现众多中国著名诗人的诗作,尤其是唤起背井离乡、流亡之苦的作品。他还将墨分浓、淡、干、湿、焦的“五墨”理论应用于油画,产生渐变的效果。看他的代表作《第313号》,诚如吴冠中所评价的——“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。”

![保利香港2018秋拍鎏金佛像领跑古董珍玩板块[图文] 保利香港2018秋拍鎏金佛像领跑古董珍玩板块[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/olt0mmvzszf.webp)

![东南秋拍将在福州征集拍品[图文] 东南秋拍将在福州征集拍品[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/hatpxeoki04.webp)

![古董捷豹功勋赛车2178万美元拍卖 打破成交纪录[图文] 古董捷豹功勋赛车2178万美元拍卖 打破成交纪录[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/qegm5sue0et.webp)

![宋霍州白釉豆领衔苏富比[图文] 宋霍州白釉豆领衔苏富比[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/nuukt4pk5xg.webp)

![20件拍品 20个精彩时刻[图文] 20件拍品 20个精彩时刻[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/liepgwng0y3.webp)

![苏富比香港十一长假举槌 专家乐观期待书画秋拍[图文] 苏富比香港十一长假举槌 专家乐观期待书画秋拍[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/m1fzvrrlkba.webp)

![清乾隆外粉青釉内青花六方套瓶1.495亿成交[图文] 清乾隆外粉青釉内青花六方套瓶1.495亿成交[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/abwxwlbltgp.webp)

![着眼莫奈风景油画 纵观亚洲艺术市场[图文] 着眼莫奈风景油画 纵观亚洲艺术市场[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/yeuqiv41xry.webp)

![嘉德香港秋拍首推日本竹艺专场[图文] 嘉德香港秋拍首推日本竹艺专场[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/mwwvg5ualtm.webp)

![春拍第一轮量增价跌:新手疯买老行家观望[图文] 春拍第一轮量增价跌:新手疯买老行家观望[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/sbyj3mz1a1x.webp)

![香港苏富比2018年春拍呈献珍贵名表[图文] 香港苏富比2018年春拍呈献珍贵名表[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/13rk4arashy.webp)

![外媒:疑似梵高自杀所用手枪拍卖16.25万欧元[图文] 外媒:疑似梵高自杀所用手枪拍卖16.25万欧元[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/dapdce3nayr.webp)

![中国藏家杀入 印象派市场行情坚挺[图文] 中国藏家杀入 印象派市场行情坚挺[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/tttcwnqrrga.webp)

![囚禁拿破仑的房间钥匙在苏格兰重见天日[图文] 囚禁拿破仑的房间钥匙在苏格兰重见天日[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/tkl3c3zeuvw.webp)

![“屏息凝神”:静观东南亚艺术家网拍作品[图文] “屏息凝神”:静观东南亚艺术家网拍作品[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/ko3stobs5to.webp)

![毕加索所绘《半身女子坐像》中的女子是谁?[图文] 毕加索所绘《半身女子坐像》中的女子是谁?[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/iymcscu4iap.webp)

![王安石手书经卷和“孤本”宋书新现三卷引发热议[图文] 王安石手书经卷和“孤本”宋书新现三卷引发热议[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/kxrsvfjq2qz.webp)

![法国末代王后拖鞋以34万元成交[图文] 法国末代王后拖鞋以34万元成交[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/3ebt3is5lna.webp)

![1000余万英镑 “重要中国艺术精品”拍卖收槌[图文] 1000余万英镑 “重要中国艺术精品”拍卖收槌[图文]](http://news.meishuziliao.com/file/news_img/yd0tmtvuhnv.webp)