以时间为版,印历史;

以自然为版,印万物;

以大地为版,印天下。

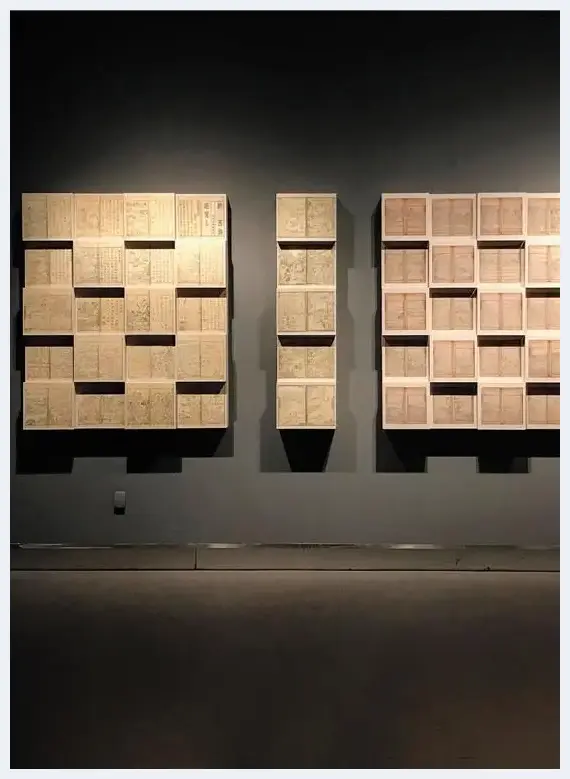

水印版画作为发端于中国的一门独特技艺,从隋代木刻刊刻至今,1400多年的历史演变始终承载着东方社会独有的内生视野和记忆感觉,深刻蕴含着中国的东方美学精神。1月19日,由浙江美术馆、中国美术学院主办的“水印千年——中国水印版画大展”历时两年的筹备终于在浙江美术馆圆满拉开帷幕,展览分“版刻千秋”“汲古镌今”“东方意蕴”“湖山胜概”“拓山印湖”五个部分,分别呈现了中国传统水印版画、中国现当代水印版画、中国木版年画与浮世绘作品、西湖主题水印版画以及拓山印湖艺术计划的公共艺术项目的视觉景观。

“水印千年”是浙江美术馆主持副馆长应金飞作为策展人推出的第一个大型原创项目。文章中,他谈及了策划此次展览的观念和定位以及时代背景下的文化建构意识、传统视角与当代身份的对话等问题。他认为以“东方智慧”传播、倡导传统文化中相互包容、和谐共生的发展理念将是人文演绎的至高追求,也是当今提倡“文化自信”的根脉所在。

中国美术学院绘画艺术学院版画系副教授张晓锋介绍了来自民间的中国木版年画,正如他所说的,作为艺术作品而言的民间版画不仅是我们民族的艺术宝库,更是中华版画宝库中巨大的艺术历史遗产。

中国美术学院绘画艺术学院版画系教授蔡枫讨论了中国木版年画对浮世绘的影响,他认为浮世绘木版画之所以能在长达两个世纪以上的时间内保持旺盛的生命力,除了自身积极追求新技法和新形式的各种可能性,不可回避地说,还有中国木版年画对浮世绘的重要影响。

中国美术学院绘画艺术学院版画系教授张远帆则认为,中国的水印木刻在几代人的持续努力下,已经在很大的程度上成为当代中国版画艺术一个炫目的亮点,完成了当代转型。诚然,水印木版技术从中华大地发祥而渐至隆盛,极大地推动了本土文化知识的传播和普及,其福泽也广被异国邻邦。除此,方利民还介绍了水印版画的“前世今生”以及版画在杭州的历史渊源。

如今通过展览、讲座、研讨会以及大众传媒的介绍和转述,“水印版画”这一凝炼了东方智慧的艺术形式无不淋漓尽致地被展现出来。通过本期聚焦,我们希望在时代新语境下或可为当代中国艺术关于如何建立民族自信的观念提供一个更纯粹更清晰的思路。

传统叙事与当代文化建构

中国是版画艺术的发祥地,早在汉代就出现了用版画漏印法在织物上制作的工艺布版画,此后从用墨汁和水质颜料印刷的古代水印木刻到汲取了传统版画、民族绘画、民间美术精华的现代水印创作,无不鲜明地体现出中华民族意境自然的艺术特色与东方文化含蓄隽永的美学品格。

随着当今世界呈现出多维度、多边界、多规模的艺术格局,对存在方式和精神价值的思考一直是现代艺术实验积极探讨的核心问题。那么,当我们处身东方视野的现实语境之中讨论传统文化和民族自信的时候,究竟应立于哪个层面?当代传统文化的创新创造蔚为新风,一方面,携带时代的印记回归传统的时空框架揭示出文化情境的建构策略;另一方面,在传统形象的文本性之外编织了新的话语权以抵抗权力中心的话语模式;甚或是,对差异性的他者文化的好奇需求也是走向超越自身文化限制的突破途径。殊不知,我们的工作目标和启示正在于“取其精华去其糟粕”,即尽可能地辨析、批判、去除“传统文化”中的污浊,以真正彰显“东方智慧”精髓的光华。

浙江美术馆“东方智慧”系列展以中国传统文化为策划元点,以5年为时间轴线,试图在当下的艺术展览格局中展开一场“向西归东”的精神之旅,力图在东方视野中整体呈现“形态叙事——认知拓展——精神溯源”的主旨延展,以对既成的图像及媒介物性认知方式的解构、重构,甚至消解来探索、复兴和呈现深蕴其中的我们民族智慧历久弥新的活力。

杭州与水印艺术的渊源已逾千年,地域独有的人文历史、血脉相继,至今仍是中国水印艺术之创作实践和技艺传承的一方重镇。“水印千年”的策划置身于“东方智慧”系列展的框架内进行设计,同时也是整个系列的开端。“水印千年”是在当代传统性的叙事语境中抒写一个“宇宙观”,从中体现了人与自然、人与宇宙的整体关系中根本性的和谐。并且,“水印千年”之后,我们还将推出2019年的“纸上谈缤”和2020年的“山海经”系列展。纸文化是深具中国传统文化智慧的产物,是古代中国“一带一路”对外交流的先行者,也是世界性文化符号;“山海经”探讨的则是更具精神性和根源性的“东方想象力”。通过对自身创作历史的梳理,我提出实践型策展的观点——它有别于通常意义的理论型策展,而将策展视角聚焦于切身体验和人文演绎的层面,融合交叉学科的艺术敏感性作为策展优势,创新性地建构美术展览的文化叙事功能。

中华民族的优秀传统文化是一个古老却新鲜、多元又互通的宏伟主题,而以“东方智慧”传播、倡导传统文化中相互包容、和谐共生的发展理念将是人文演绎的至高追求,也是当今提倡“文化自信”的根脉所在。

水印版画的前世今生

我学版画以后才知道,版画是从印刷里面出来的,中国古代是没有版画这个概念的。“版画”是很晚从日本传进来的一个概念。我们总以为油画、版画是从欧洲传进来的,以为民国时期我们中国才有版画这个概念。但是实际上世界上的第一幅版画是中国人发明的,原来在敦煌的藏经洞,现在收藏在伦敦大英博物馆,那幅画叫《金刚经扉页》,上面有明确的时间是公元868年,这个是世界上第一幅有时间的版画,它用墨汁印在纸上,所以说,世界上第一幅版画是水印版画。

古代版画和浙江杭州有非常密切的关系。中国古代印刷史上最好的印刷是宋代的印刷品,而宋代在全国有四个印书的中心,其中最重要的就是杭州,当时叫临安。宋本里面最好的作品,价值最高的就是临安本。有一件非常重要的作品《箩轩变笺谱》,于1963年在嘉兴被发现,这件作品是中国绘画史上发现的第一件饾版拱花作品,完成于天启6年(1626年),现在藏在上海博物馆。它比南京胡正言的《十竹斋书画谱》还要早。杭州这一带从宋代以来就有一个非常著名的版画流派——武林版画。杭州是南宋古都,文人非常多,距离当时技工最好的安徽又很近,方便刻印,所以当时在杭州的刻工非常多,成就了武林版画。浙江还有两个非常著名的版画家,一个是陈洪绶,浙江诸暨人,另一个是任雄,浙江萧山人。历史上印刷和浙江也有很深的渊源,中国伟大的活字印刷发明者毕昇就是杭州人。

中国的现代版画,是在鲁迅的倡导下发展起来的。鲁迅作为新兴木刻的导师在上海办了木刻讲习班,当时国立艺专有三四个学生去学了。杭州的李叔同跟版画的关系也非常密切。大家都知道弘一法师是书法家,他是早年留学日本的东医大学生,东医大就有油画、版画专业。

弘一法师回到杭州以后,在当时的浙江第一师范学校(现杭州高级中学)任教。当时学校请的老师非常多,都是五四文化运动的名家。他在浙江第一师范成立了版画社团,有丰子恺等著名艺术家,以漫画和版画为创作手段,这就是我国第一个版画社团。

版画在杭州是有历史传统的,但是它在现代的艺术圈内,没有像国画和油画那样被认同,因为很多人是把它当做印刷和复制,没有把它当做是一件艺术品。我认为这是一个误解,我们要把版画当做艺术,版画里蕴含着作家的观念和思想,并且他们把这个观念和思想用一种很好的技法给体现出来了,这才是版画的价值,也是它作为一件艺术品的价值。

本次展览以水印版画为主题,实际上是关注我们文化的根,从最根本的、最深层的内里来找寻我们中国艺术的本源。中国很多版画家在里面寻找中国最本源的东西,并且结合现代的生活创造出艺术品来。所以中国的版画创作在中国的艺术史上是非常有意义的。

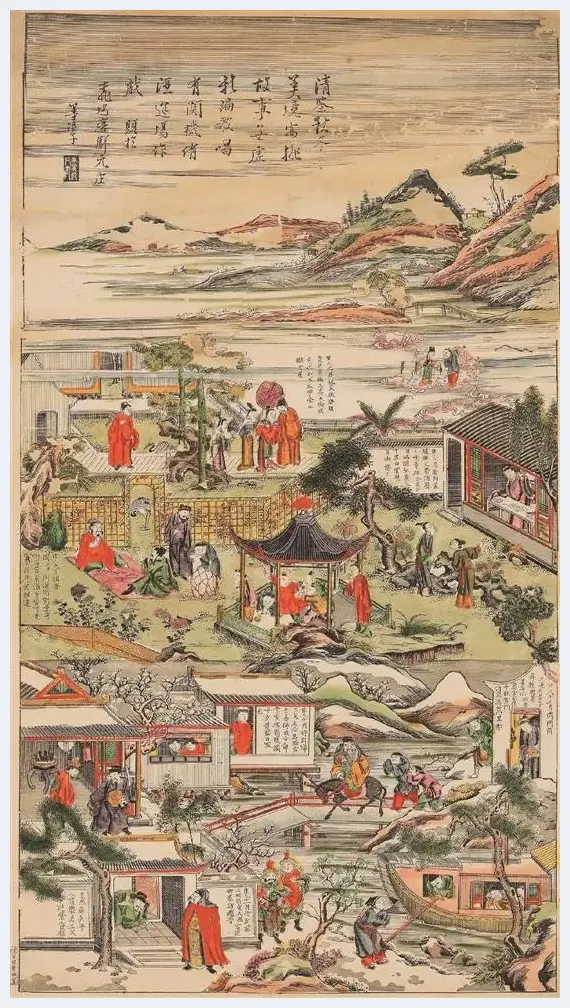

木版年画对浮世绘的影响

中国的雕版印刷技术,在唐代中叶时就已经服务于佛教领域的印刷传播。其中,季节性的雕版画的出现,也就标志着木版年画的开始。年画不仅仅是节日的装饰品,它所具有的文化内涵和艺术价值,使它成为中国民间社会生活的文化景观。

经过近千年的发展,到了清代中晚期,民间年画达到了鼎盛阶段。年画取材于世俗社会生活、题材和风格多种多样,题材画样多达两千多种。中国民间木版年画具有深厚文化内涵和高度成熟的艺术模式,在世界上也具有广泛的影响,如“姑苏版”桃花坞就影响了日本的浮世绘。

江户之前的日本绘画大多受中国艺术影响。无论是作为古代美术的佛教艺术,还是中式的水墨山水,均受中国主流艺术影响。传统绘画的受用者主要是贵族、武士与僧侣。而浮世绘,即日本的风俗版画,它是日本江户时代兴起的一种独特的市民艺术,主要描绘人们日常生活、风景和演剧等主题。真正的套色版画锦绘的印刷技术在17世纪中叶到18世中叶达到一个高潮,代表了日本艺术的高度成就。

江户时期强盛的商业文化催生了市民阶层对视觉文化的消费,使得浮世绘创作者和受众应运而生。浮世绘在汲取日本造型艺术的精粹的同时,在其绘画风格与制作品质上着力借鉴中国木版年画的模式,并在很大程度上获得新技法和形式的可能性。在19世纪末,曾经受中国“洋风姑苏版”影响的浮世绘版画,以新颖的视觉性和鲜明的东方风格,给源于欧洲的透视法故乡的艺术带去了东方式的视域一个观看模式和艺术方法的新方向。其影响深及欧洲艺坛,印象主义诸流派大师均受其画风的启发。浮世绘风格在“新艺术运动”的设计领域也影响很大。

文化本身是各种差异间的渗透和生成的过程。具有东方意蕴的木版画,正是以各自的差异性渗透他者文化并反思自身,生成“本土化”之变。

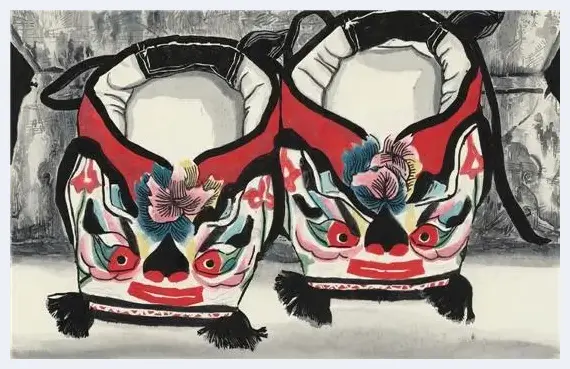

植根于民间的中国木版年画

民间版画是中国传统版画发展历史中独特的一种版画形式,从技术层面而言,几乎具备了中国传统水印版画所有的特性。最初的民间版画图像的建立虽然历经数千年的传承更迭,然而其植根于人民中的图像“基因”基本保持了其本身所隐含的特征。民间版画的流传是与当时的生产方式、生活方式和风俗习惯相关联的,是最生动、最直接、最本真的一种艺术形式,它的主体是大众阶层的普通劳动生产者。

传统水印版画发展至清代中晚期已是日渐式微,虽技艺精工,但匠气过重缺乏作品的艺术性。然而这一时期民间版画达到发展的鼎盛阶段,以天津杨柳青、河北武强、苏州桃花坞、河南朱仙镇、山东杨家埠、四川绵竹、福建漳州、江苏无锡和广东佛山等地域的年画作坊作为典型的民间版画的生产地,作品流传广泛。

由于民间版画是一门来自人民大众最贴近生活的艺术,处在不同地域的人会呈现出不同的艺术气质和表现手法的作品。如杨柳青的清秀,杨家埠的质朴,桃花坞的典雅,朱仙镇的粗犷,凤翔的浪漫,漳州的憨实以及无锡的灵动。展示作品的最后一部分根据功用性归类为“屏条画”,其中部分屏条画和天津杨柳青、无锡纸马在版画制作手法上都结合了木刻和手绘两种方式同时并存的特点,从侧面反映了民间版画的艺术活力,也映射出劳动人民的聪明才智。

由于大多数的民间版画承载了年画特殊的逢年过节张贴更迭的实用功能,决定了它并不易被保存和收藏。而这更显出这批作品的珍贵之处。

民间版画表现的内容与普通百姓的日常生活紧密联系,作品主要表达人民大众对于神灵的崇拜及对美好生活的向往和祈福。作为艺术作品而言的民间版画,它承载了构成所谓艺术品的诸多因素,是我们民族的艺术宝库,更是中华版画宝库中的巨大的艺术历史遗产。

汲古镌今的中国现当代水印版画

西洋的科技终于破门而入,古老的木版印刷业顿入窘境,幸有鲁迅和郑振铎联袂扶持传统技术的维系,始为后人的学习和借鉴、乃至之后希冀“让古老传统延续于当代艺术作品之中”的艺术家们的理想,提供了活着的技术范本。适逢社会上下对审美、尤其是对本土艺术的欣赏需求日增,在文化巨人们的臂弯里存活下来的木版水印技艺,终于等到了转型的契机和发展的盛期。

端赖数代新中国版画艺术家们的创作实践,如点石成金,使得存活于复制工程中的传统技艺,转型为艺术家手中极富生动表情和拓展空间的艺术语言,跻身于现代视觉艺术的殿堂,独具魅力。

仅就尺幅而言,它们已经远远超越了昔日于斗室、案头或掌中把玩的“雅品”形态,具备了能在公共性的展览空间中登堂入室的视觉体量。而在表现语言、制作技艺的创造性和丰富性上,则更是有脱胎换骨的巨变。仅用“传统”二字,已远不能概括其面貌和内涵;同时,它又毋庸置疑地只属于中国,仍然与中国人独有的审美取向保持着水乳交融般的血缘关系。

中国人之于图像,讲求气韵或精神,又或是笔墨和性情;总之,是不满足于外形上的肖似。水印木版画中由宣纸、木材和水墨共同构建的视觉呈现,也应该可以视为与图形共生的形象,是一种长于抒发情愫的民族性的语言。墨汁和水性颜料在宣纸的纤维中卷云吐烟或凝玉含珠,时而明丽清澄如渡春江,时而又散淡枯瘦如阅冬山。那种因“水性”而来的、带有湿度的温润气息,由中国人与自然相依相亲的生存理念而生,传递出中国传统文化艺术血脉中的诗性情怀;它与国人心目中“和谐、和善、和美”这一亘古不易的审美理想,保持着最直接的对应关系,也为这一理想在版画范畴中的实现,提供了最有效的物质和技术的载体。

今天,因为诸多当代艺术家的艺术个性和创造性的介入,使得这个古意苍苍的“水性”载体,具备了在当下发言的当代姿态。

古版画的研究、展示与出版

1月19日,在浙江美术馆围绕古版画的主题进行了“古版画的研究、展示与出版学术研讨会”,由中国美院艺术人文学院的董捷教授担任学术主持。中央美院人文艺术学院副教授邵彦、南京大学美术研究院副教授李晓愚、上海师范大学美术学院教师陈研、故宫博物院图书馆馆长翁连溪、中国人民大学图书馆古籍部原主任宋平生等人出席了此次研讨会。

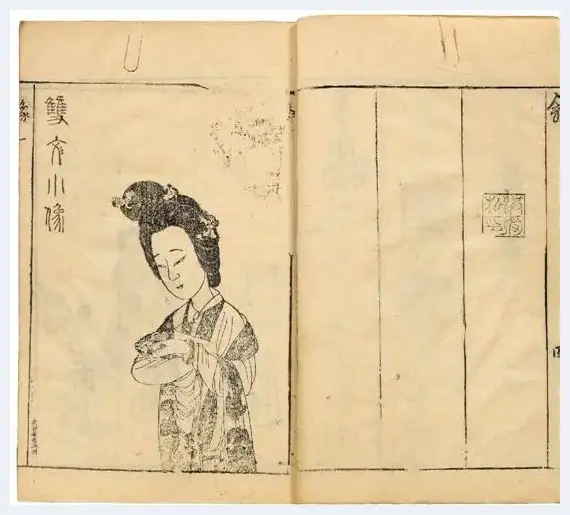

关于《西厢记》的几个版本

这次展览当中有几个《琵琶记》,其中有一个过去被一致认为与起凤馆的《西厢记》是一套,就像以前玩虎轩有一个玩虎轩的《西厢记》,有一个玩虎轩的《琵琶记》。起凤馆也有一个《西厢记》和《琵琶记》。但是,比较严谨的说辞是不提起凤馆,因为它前面并不像《西厢记》序言里有提到起凤馆。

我认为这应该不是起凤馆的,不是说它的纸好与坏的问题。画的人应该也不是汪耕。在这个展览上有很好的机会,它和起凤馆真正的《西厢记》放到一起来对比看,实际上这是仿《西厢记》的味道画的。但是它的绘画质量明显在起凤馆的《西厢记》之下。

版画史的研究角度还需深入

我们过去搞研究,不是每个人都是收藏家,除了收藏的问题,图片等资料都挺匮乏,导致研究有偏差。引起片面的一个很大原因,不仅是认识问题,也是眼界的问题。所谓包罗万象型的版画,基本上相关藏书,是郑振铎先生藏书,以及北方的傅熙华藏书,其他都是由国图等整理的一些书为主。版画史的研究角度还需深入包括展示和出版,庆幸的是现在我们版画史的研究有了很多新的成果。

唤醒遗忘的古籍

我曾对《湖山胜概》这本书做过一些研究,这部书是明代万历年间一个叫陈昌锡的杭州文人自己刊刻的一本书,宣传杭州西湖和吴山的风景,包括文人如何在山水之间看雪、看画、听泉。这部书刻得非常漂亮,可以说“诗、书、画、印、刻”五绝,但是它在100多年前就已经流落海外,而且直到今天都没有回来。

我看了“湖山胜概”这个版块后,我的脑海中忽然就冒出了一个词——唤醒。很多学者通过研究,唤醒了这样一部已经沉寂了的,甚至被遗忘了的古籍。

关于蝴蝶装帧的研究

《绘甄图》这件作品是一帧一帧装帧在卡纸上的,已经变成了一幅一幅的独立作品。这件作品原来应该是一个蝴蝶装。据我所知,《十竹斋》书画谱也是蝴蝶装。为什么在晚明的时候,这些版画插图书籍会使用蝴蝶装,除了是实用体以外,是否能够体现出文人对于版画,对于艺术书籍的态度和观念?这些问题都值得我们研究。

郑振铎对古版画研究的影响

当我们在谈论或者研究古版画的时候,郑振铎先生不能被忽视,他对中国古版画的搜集、整理、研究,起到了开山影响。他有很重要的著作《中国古代木刻画选集》,这本书中大量的历代古代版画的图录,都是郑先生收藏的。还有一册非常重要的著作,就是《中国古代版画简史》,所以当我们谈论古版画时,不能忘了郑先生的贡献。

插图画家的创作原则

这次展出了陈洪绶画插图的《张深之正北西厢记》。其中,《张深之正北西厢记》有五幅剧情图,《北西厢记》是按照王石虎的原本,是五本二十折。这五福图是正好平均地被分布在五本之内。

但是,要是把崔莺莺和张生这个恋爱故事整个过程串下来,这五折就不能说是最中心的五折情节。这个版本绝不是一个案头的阅读本,它是一个强调艺术实践,更具体说是强调表演艺术实践的本子,它不仅仅是案头读物,还可以供场下观众核对曲白。

陈洪绶选画这五折,我觉得是他首先考虑图像素材方面的方便,这个方便是他能够看到表演艺术,能够眼前取景,而不是首先考虑作为一个文学作品的戏曲情节的完整性。更不是先选择这么一个故事该有哪些情节,然后再基于想象把他画出来,我认为他不是想象画,他是根据表演艺术来画的。

![著名国画家文立德先生作品欣赏[图文] 著名国画家文立德先生作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gr2wyb5mw32.webp)

![大匠之门――平常的心、火热的情[图文] 大匠之门――平常的心、火热的情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywl1vlijbz2.webp)

![收藏品市场呼唤新的投资模式[图文] 收藏品市场呼唤新的投资模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbypqqcau3t.webp)

![从东汉书法佳作中看古代书法的力[图文] 从东汉书法佳作中看古代书法的力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fsdfywoidtu.webp)

![版画收藏:艺术品市场的一匹黑马[图文] 版画收藏:艺术品市场的一匹黑马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2pbatudtdyy.webp)

![皖西才子赵勤玉:人如秋水玉为神[图文] 皖西才子赵勤玉:人如秋水玉为神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2gmeclffpyu.webp)

![艺术品市场为何假画泛滥[图文] 艺术品市场为何假画泛滥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lik4qic4sx4.webp)

![“四僧”作品:市场焦点真假难辨[图文] “四僧”作品:市场焦点真假难辨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nib4va5fcpo.webp)

![以心通墨——李贵君作品欣赏[图文] 以心通墨——李贵君作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5jawn5myylq.webp)

![“炒”出来的陶瓷 终会沦为泡沫[图文] “炒”出来的陶瓷 终会沦为泡沫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gnclp2lh4fl.webp)

![提升文物“开放度” 用文化滋养时代的心灵[图文] 提升文物“开放度” 用文化滋养时代的心灵[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/keojcnsyurl.webp)

![情关大漠唱胡杨——田广龙大漠胡杨系列作品[图文] 情关大漠唱胡杨——田广龙大漠胡杨系列作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nd0xyg01frm.webp)

![艺术品保税区与自由港[图文] 艺术品保税区与自由港[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uipejol0x0y.webp)

![【两会特别推荐】——著名画家苑贺斌[图文] 【两会特别推荐】——著名画家苑贺斌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p0y0ytlrffs.webp)

![韩宁宁书法近作荐赏[图文] 韩宁宁书法近作荐赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aojyuh4vz1f.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文] 我武惟扬 神骏赞歌·赵文元研究二[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xfa1kb5amb.webp)