宫本一夫近照

宫本一夫近照

历史该从何时开始写起?或者说历史可追溯至何时?此问题其实隐藏了所有格——“人类的”历史。关于历史学的性质,过往曾有“科学”抑或“艺术”之争。但当代历史学被视为人文学科,基本已无争议。或因如此,现代史家原则上只研究人类自身的历史,至多关注及于人类与自然环境互动的历史。“宇宙的”历史、“地球的”历史、“生物的”历史,大抵被划归至天文学、地质学、生物学等自然科学范畴。在一定程度上,两千年前司马迁所谓的“究天人之际”,已是现代史家不能想象的境界。

即便划地自限于人类的历史,现代史家亦未全面掌握人类历史的书写权力。理论上,前一剎那,即是历史,但当代人类的政治、经济与社会却是政治学家、经济学家、社会学家乃至人类学家等社会科学研究者的禁脔,现代史家似乎只能钻故纸堆,丧失了鉴往知来、指点江山的话语权,无怪乎上社会“历史无用论”甚嚣尘土,历史系的学生也对未来感到茫然。

至于人类历史的根源,现代史家也用“史前”时代等术语与之划清界线。“商代是中国信史的开端”,竟然仍是中学教科书常见的观念。所谓“信史”,相对于口传故事、相对于神话传说,大抵是指甲骨文等文献纪录的历史。其实文献、口传、神话传说等概念的关系极度复杂,部分文献的内容来自口传,神话传说的内容亦常见于文献,更不要说文献也会虚构、口传故事是人类另一种记述历史的方式、神话传说也保留了早期人类的集体记忆等观点,我们根本无法简单判定文献、口传、神话传说的可信度高低。再看考古学于这百余年在世界各地的蓬勃发展,难道根据考古材料书写的“史前史”会比根据文献的“信史”更不可信?如果文献与考古材料是同等效力的史料,那“史前史”、“史前时代”等概念是否有必要调整、甚至扬弃?

不管未来如何,要想根据考古材料书写远古人类的历史,当代历史学者力有未逮,大抵是不争的事实。正因如此,日本讲谈社“中国的历史”洋洋十二卷的开头第一卷,敦请考古学者宫本一夫负责撰写,也就不令人意外。然而能掌握好考古材料,是否就能书写上古史了呢?且让我们拭目以待。

《从神话到历史》共分十章,来自文献的内容只有第一章〈神话与考古学〉的部分内容,其他九章半的内容全部依据考古材料,作者可谓尽了考古学的“本分”。虽然有些历史学者可能希望古史传说在“中国的历史”系列开头占据更多的篇幅,但因这些保存古史传说的文献,成书时间多半晚至战国秦汉之际,即便是新出土文献,大抵也不外如是。加上神话传说里的历史讯息不易抽丝剖茧、西方神话学理论不一定适用于中国等原因,作者的谨慎处理也合乎现代学术规范。

不过根据考古材料书写的中国上古史,反映的是今人对人类社会起源与演化的认知:从旧石器到新石器、从原始人到现代人、从农业起源到国家形成等等。尽管这些学说在当代蔚为主流,但百年千年之后,未必仍是颠扑不破的真理。而古人对世界诞生、人类起源、国家形成等问题的理解与想象,看似已经过时,却未必全无是处。我们今日回顾百年千年之前,古人对人类社会起源与演化的认知,应带有更多同情的理解。诚如顾颉刚所言,这些古史传说更适合用来探讨战国秦汉以降的思想史。正因如此,这些反映古人思维的古史传说在上古史仍应占有一席之地,就连唐代柳宗元的〈封建论〉也值得一提。

回到《从神话到历史》的考古学视野,与历史学家撰写的通史、断代史相比,本书的最大特色之一就是以“区域”为主体,绝不预设“中国”、“中国人”为全书的“主词”。

现代史家撰写的中国通史,即便再怎么具有反思力,或多或少也隐含“中国”、“中国人”的预设,自不必多论。秦汉史、明史等统一帝国的历史,“秦朝”、“汉廷”、“明政府”等概念往往以整个帝国的代言人的角色跃然纸上,事实上地方政府、基层社会可否被中央政府“代表”,殊为可疑。而魏晋南北朝史、宋辽金元史等分裂时代的历史,现代史家即便摆脱了传统史学“正统论”的束缚,看似将各地政权等量齐观,但日后乃至当代未被纳入中国版图的朝鲜、越南等地,或不被纳入笔下、或以周边民族与政权书之。分裂时代尚且如此,唐史、清史等带有“异样血统”的统一帝国史,就更难避免“中国”、“中国人”概念的制约了。

受惠于考古学的视野,兼以此时期“最早的中国”尚未建立,《从神话到历史》超越了政治与民族等后世概念的束缚,以经济生业为纲,先将新石器早期的定居社会分成华北的粟黍农业区、华中的稻作农业区,更北方(远东)与更南方(华南)则是采集与狩猎的非农业区,在此区域体系的基础上展开全书的讨论。随着定居社会的发展、农耕技术的扩张,新石器时代中晚期的区域体系自然在原先的格局上有所变动,《从神话到历史》进而将之析分,概略但细腻地描绘了各区域的社会面貌。

农业出现地与细石叶文化、砾石器文化。两者分布相接的地区为从华北南部到华北北部的地带(斜线部分为农业出险地。分为粟、黍农业和稻作农业地带)。

在此基础上,《从神话到历史》得以省思商周“中国”的面貌何以形成。作者不仅引用日本学术大家林巳奈夫“商周青铜器饕餮纹的原形,是良渚文化的兽面纹”之说,还进而主张良渚的玉琮等玉器文化从长江下游传播到黄河流域,可谓中国玉文化的源头。作者更探讨黑陶酒器等随葬器物,指出商周“礼乐”的成分颇多来源于新石器时代黄河下游地区的“仪礼”;就连殷墟的甲骨文,也来自于北方长城地区的卜骨文化。虽然某某事物的起源探索非常困难,很容易被新出土材料所修正。但《从神话到历史》这些说法确实让人深切感受到中国并非铁板一块,而是许多区域共同组成的复合体。区域的有无,不只影响中国疆域的伸缩,甚至影响了中国特质的形塑。

良渚反山12号墓随葬玉琮

良渚反山12号墓随葬玉琮

《从神话到历史》以区域为主体的作法,固然值得推崇,但也并非全无流弊。一部小说不一定只能有一位主角,但主角若多达七、八位乃至十余位,自然难逃剧情分散、铺陈过多、缺乏主旋律之讥。“中国”只有一个,区域却可以无限分化。读《从神话到历史》,或多或少会被不同区域的“考古学文化”牵着鼻子走,不知细节描述的意义何在。尤其《从神话到历史》是“中国的历史”里的一册,缺乏考古学知识的读者,“见区域而不见中国”的感受只会更加强烈。尽管《从神话到历史》简体字版的导读人许宏先生尝试为作者缓颊:

这些叙述对读者而言可能略显枯燥,似乎学术味儿重了些,但却是解读远古中国必不可少的轮廓性勾画。

但对一般读者而言,作者对这些考古学文化的叙述,就像历史学家喜欢引用的史料一样,只要有读不懂的地方,就不能不说是鸡肋之作。

作者并非没有意识到此问题。如果我们不愿意把“国家”、“民族”等既有概念当作历史的主体,又不满足于将各区域的具体历史简单拼凑在一起的作法,那么使用新概念作为历史的主体,藉此整合各区域的历史,应是行之有效的办法。中国史、东亚史、全球史均可如此重写。事实上《从神话到历史》就是这么写的,诸章已尝试运用“农业的起源与扩散”、“社会的复杂化与统合”、“宗教信仰”、“早期国家”等概念,去统摄不同区域的考古学文化,描绘出丰富且清晰的上古史图景。

行文至此,我们当然可以追问下去:如果用“国家”、“民族”的概念去统摄不同区域的考古学文化,是不可取的作法。那运用其他概念去统摄区域,难道就毫无弊端吗?但这个问题已触及“个案”与“概念”的本质矛盾:任何个案都不可能完全被概念化,所有个案都有其特殊性,因此我们不能用概念去堆砌历史。但个案若完全不加以概念化、不抽绎其意义,那历史就只能是断烂朝报,根本无从写起。重视概念与重视个案,各有优劣,我们只能执中道而行。《从神话到历史》既以区域为主体,又重视概念化的写法,我认为在现阶段十分恰当。问题未能完全解决,主要是受制于学界现有的研究水平,作者还没办法彻底将不同区域的考古学文化充分概念化。而宫本先生不勉强概念化的作法,恰可凸显其学风严谨的一面。

读《从神话到历史》,不难注意到其区域史叙述里,东北地区的比例较一般中国考古学著作为多。这是因为宫本先生乃日本人,尝试从东亚的角度解析这段时期的历史,探讨“为何东亚最早出现的古代国家在中国大陆”这一宏大课题。故作者须透过东北地区考古学文化的介绍来衔接中国与朝鲜半岛、日本列岛,进而将日本列岛与中国大陆对照,指出日本出土研磨坚果的石盘、半地穴房屋、玉玦、土偶(女性像)、卜骨、“埴轮”、木棺墓、成人瓮棺墓等遗存,均可在东北、华北、东西伯利亚等地找到类似者,反映日本不只经济生业与东北地区相似,在宗教信仰上更是远东文化圈的一部分。作者认为这一视野,有助于反思西嶋定生设定了中心与边陲的东亚史观。无论是洞见抑或偏见,宫本先生从东亚考古学的角度切入中国上古史,无疑充分发挥了身为日本人的特长。

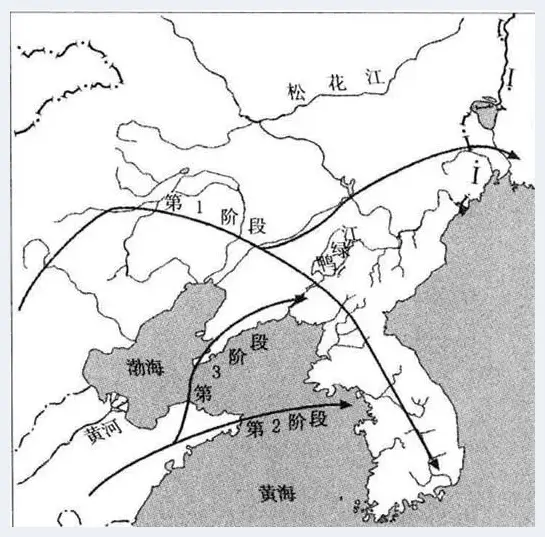

朝鲜半岛的农耕化第一阶段至第三阶段的传播路径。第一阶段为粟、黍农业的扩散,第二阶段为稻谷的扩散,第三阶段为水稻农业的扩散。

中国考古学与民族主义的关系向来处于“剪不断,理还乱”的微妙境地,不管是现代人的“非洲起源说”与“多元起源说”之争,抑或夏朝究竟是否存在等热门课题,中国学者与汉学家的立场往往泾渭分明,清晰反映出国籍、种族与学术态度的高度关联性,说明学者所处的学术环境往往影响其学术判断甚巨。宫本先生身为日本人,却研究中国考古学,其学术态度无疑值得我们注意。但令人惊讶的是,作者对上述争议极大的两个问题,其判断却溢出我们的“常识”之外:

只要人类多元说没有被遗忘,蒙古人种的起源地在中国大陆的可能,就值得我们多加注意。

二里头文化就是夏王朝,因此夏王朝是确实存在的朝代。

如果只看上述言论,恐怕很难猜出这是汉学家的意见。或许有人会坚信学术政治角度的解释力,进而揣测这是作者为了迎合“中国崛起”而改弦易张。但我更愿意相信这是二十一世纪学界全球化的结果,任何一个地方的学者都可以透过各种方式,在一定程度上超越自身所处的学术环境,从而提出更具意义的学说,包括中国学者。事实上当代中国二里头考古队队长许宏恰恰不愿意主张“二里头文化就是夏王朝”。宫本先生与许宏先生看似矛盾的学术判断,却存在着共通性——他们都挑战了我们根据国籍与种族来下判断的“常识”。这非常值得我们咀嚼再三。

虽然反思民族主义已经带给我们够多的刺激,但作者对夏王朝的讨论并非仅止于此。他指出即使二里头文化可以称之为“夏”,也不代表二里头考古学文化自动升级为王朝的社会型态。二里头文化的实质内涵、当时的统治形式、与各区域之间的关系究竟为何,才是更重要的问题,拘泥于“名”,只会让我们忽略掉“实”。

二里头文化的文化样式

二里头文化的文化样式

上文已对《从神话到历史》的考古学视野略加介绍,最后我想稍微介绍一些本书涉及的考古学研究方法,以供一般读者参考。

考古学对区域的重视,来自具体的考古遗址发掘。与史书不同,一个个考古遗址的时间坐标往往难以精确到年月日,只能约略判断;但空间坐标却可以精确到经纬度小数点后几位,因为遗址就在那里。同理,史书往往只能透过文字去描绘历史场景,但位于该处的考古遗址彷佛时间胶囊,竭力保留了遗址废弃、墓葬掩埋时的那一瞬间,带给人的临场感特别强烈。因此从考古学的角度书写历史,不仅具有区域主体的眼光,还会特别重视历史场景的重建、日常生活细节的复原,因为那就是考古现场所见。但不像史书能以生花妙笔直接描写人物,考古遗址虽然曾为人所居,但生人终究已逝,尸骨未必留存,今人所见的往往只是器物与建筑,而且还是不易腐烂者。因此考古学要想书写历史,只能经由“透物见人”的途径。但要想解读百千万年前的出土遗物,岂有那么容易,否则人人都是考古学家。下文以器物、饮食、聚落为例,说明《从神话到历史》如何“透物见人”,还原远古历史。

图三:湖北荆州阴湘城遗址

图三:湖北荆州阴湘城遗址

史书里的器物,多半是一鳞半爪,依附于某个人物、场景或事件才被提到,很少成为主角。考古遗址则不然,遗址出土最多的是器物,最令人兴奋者往往也是器物。同一遗址里同类器物的风格差异,往往反映了时代差异;不同遗址的器物差异则可能反映使用者的差异,器物的传播与扩散可能反映人群的迁徙与扩张,这些是考古学里器物类型学的基本理念。但作者谨慎地指出鼎、鬲等单一器物的传播与扩散,严格来说只能反映地域之间有所交流往来,不宜简单将单一器物对应于某批人群。如果找出遗址里的若干基本器物,建立起器物群,便可比较有效地建立器物与人群的对应关系。除了基本器物,海贝、绿松石、玉琮等舶来品同样值得重视。由于舶来品取得不易,舶来品的拥有者理应是人群里的有力人士。而拥有舶来品,又会强化有力人士的权力与地位,使之成为领袖。

陶器的系统性。从远东到中国东北部的平底罐与华中、华南的圆底釜在华北一带呈交错分布。

要想“见人”,其中的重要课题无疑是人如何生存。但史书里的人物,生存下来彷佛自然而然,只有很偶然的时候才会提及这些人也会吃饭、也会喝水,是个活生生的人。事实上,人的必备生存条件之一是食物,食物则不外乎动物与植物。凭借现代科技的发达,动物考古与植物考古遂为显学。考古遗存中若有动物的骨头或牙齿,专家透过其形态分析,可能辨识出是何种动物,甚至可能辨识出野猪与家猪的差异,进而确定人类的经济生业是狩猎抑或畜牧。同样的,植物遗存也可能辨识出栽培稻与野生稻的差别,进而探讨人类是否已进入农业社会。

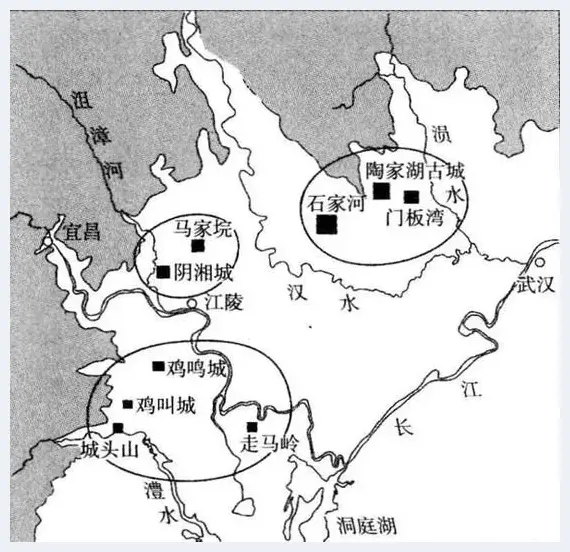

长江中游地区的城址遗址分布。圆圈中三个取悦的城址遗址自北向南规模相对缩小。

以上希望可以具体呈现考古学如何“透物见人”。相较于在文献中发现历史,在考古遗址中寻找历史,无疑是值得关注的另一扇窗。二十一世纪初,“中国的历史”第一卷由考古学家撰写,似乎反映本世纪考古学与历史学将更紧密地结合。事实上文献在商周秦汉以降的历史,数量固然越来越大、扮演的角色也越来越重要,但商周秦汉以降的考古材料自有其价值,不应被历史学家忽略,考古学应成为所有古代史家共同的学术素养。而宋代以后的考古发掘,也应得到考古学家更多重视。如果宫本先生的《从神话到历史》是考古学反馈给历史学的成功典范,那么历史学应该怎么对考古学“投桃报李”呢?再者,历史学家对商周以前的历史“失语”的窘境是否合理?我们真的甘心让考古学者抢走饭碗吗?一部由娴熟考古学视野与材料的历史学家撰写的上古史,会否各擅胜场、别有一番风貌?二十一世纪,还很长。

吊桶环遗址的层与野生稻、栽培稻比率。上为层位断面,下为各层位中野生种与栽培种的植硅体比率。

人群生于斯、长于斯,聚落考古与环境考古亦为“见人”的重要课题。史书里的人物往往只有籍贯、身份,没有对其居所作更具体的描写。考古发掘的遗址则是古人居址的鲜明写照,看似极有助于聚落的理解,实则需要更缜密的研究。陕西临潼姜寨环壕聚落赫赫有名,许多人可能对其五组“大房子”围绕大广场的平面图印象深刻。《从神话到历史》却根据各组建筑之间的迭压关系,将原来一张平面图析分成三张按时代先后排列的平面图,复原出姜寨环壕聚落的变迁历程。这让我们切实体会要搞清楚出土遗存的时代,然后排列出先后顺序,看似简单,实际上到底有多么不容易!

姜寨遗址的聚落的变迁。 1,姜寨聚落前期;2,姜寨聚落中期;3,姜寨聚落后期。

一个聚落是一群人,再大的聚落还是一群人。要进一步探讨人群组成的复杂社会,不能不讨论聚落与聚落之间的关系。史书里的聚落,往往有郡县乡里等明确等级,聚落关系非常清晰。考古发掘的聚落遗址则不然,聚落不论大小,之间的关系均有待进一步论证。如长江中游位于汉水流域的石家河遗址、位于沮漳河流域的阴湘城、位于澧水流域的城头山遗址,它们均属于屈家岭文化时期,均有一定规模的城址,是各自流域的中心,但彼此之间有交流往来。由于石家河遗址面积最大,我们是否可推测居住在石家河遗址的人群地位较高,甚至控制了其他流域的人群呢?作者认为石家河遗址并未发现宫殿或大墓等反映王权的遗存,看不出控制力外扩的迹象。三个流域中心遗址的关系可能是既合作又竞争,其城址规模大小可能只反映人口多寡或经济强弱,并不反映政治等级的高低。

![沉寂南山非我志,秋风沙场欲奋蹄[图文] 沉寂南山非我志,秋风沙场欲奋蹄[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xlsy4eajfpq.webp)

![盘点西方名画中读书的女性形象[图文] 盘点西方名画中读书的女性形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lpqj4igjdk3.webp)

![李文亮:量工说画[图文] 李文亮:量工说画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/axdeo2gevhy.webp)

![清宫珐琅家具赏析:富丽堂皇中西合璧[图文] 清宫珐琅家具赏析:富丽堂皇中西合璧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vffdjlwm5c2.webp)

![陈之佛绘画收藏流散及研究[图文] 陈之佛绘画收藏流散及研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jrqm3orkmdm.webp)

![浅析中国传统色彩中的智慧[图文] 浅析中国传统色彩中的智慧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cajepc4emsh.webp)

![马波生的都市画——水墨画的当代宣言[图文] 马波生的都市画——水墨画的当代宣言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nuiep2areup.webp)

![企业家收藏不可唯利是图[图文] 企业家收藏不可唯利是图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sc0yn1fulgy.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家花青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yms1c551qt.webp)

![深化黑土情怀再探丹青新径——画家角振通印象[图文] 深化黑土情怀再探丹青新径——画家角振通印象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rbvjuyvw0ui.webp)

![紫砂壶大师顾景舟的艺术人生[图文] 紫砂壶大师顾景舟的艺术人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5osalrh0fpt.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”王春晖艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5w2ravhrv5h.webp)

![照片绘画市场行情鹊起 格哈德作品2000万美元售出[图文] 照片绘画市场行情鹊起 格哈德作品2000万美元售出[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdzcjpqcxuc.webp)

![刘思东:我渴望绘画回到童真[图文] 刘思东:我渴望绘画回到童真[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kbxpxz3rk1p.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)