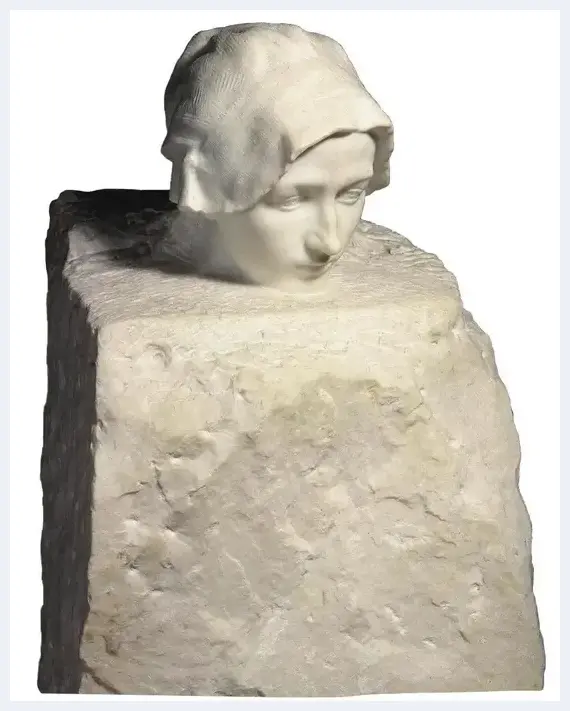

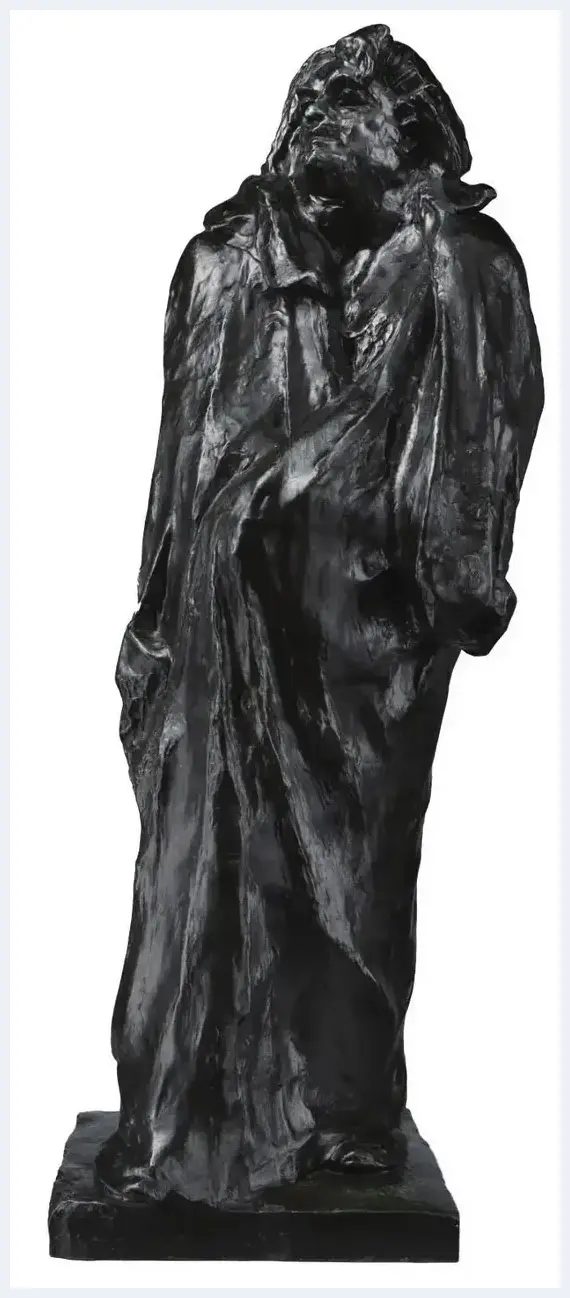

艺术的审美,常常令大众迷惑不解,因为艺术家的创作形式,并非一定符合大众的欣赏口味与习惯,有时甚至离大众的要求距离甚远。看过19世纪西方艺术家罗丹的雕塑作品《思》,那种细腻、素净的创作手法,让人感觉美不胜收。但有谁会想到,能创作如此美的雕塑的罗丹,在后来却创作了极“丑”的《巴尔扎克》!

罗丹 思 1886-1889年 大理石 巴黎奥赛博物馆藏

罗丹 巴尔扎克 1897年 青铜 巴黎罗丹博物馆藏

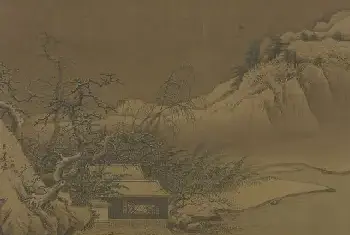

如果有人想说这是西方艺术家走极端,那么中国的艺术家又如何呢?我们看看齐白石,这位20世纪美誉度最高的中国画家,画风朴实清新。他能画十分工细的虫鸟,但代表他的画风的是老笔纷披及结构的拙,这从他的人物画中尤其可以明显感觉到;黄宾虹,20世纪最难被人理解的中国画大师,其早中期画风缜密雅静,晚年则“乱头粗服”中写出浑厚华滋,如果让看惯“四王”一路的人们看黄宾虹,他们肯定会说:“怎一个丑字了得”。

齐白石 五童纸鸢图

中国书法,在历史上也并非都是漂亮一族。三代金文,古朴自然;两汉隶书,茂密沉厚;南北朝碑版,峻拔奇伟;大唐书风,雄杰郁勃……即使被后人尊崇为书圣的王羲之书风,也沉着痛快,风规高远。然而,由于历史上对二王书风的误读和讹传,人们往往把漂亮、甜美视作王书的代名词了。

时至当今,一些对传统认识不深而位高名显的书家,则借二王传统的名份,把有些并非高雅的通俗书风粉饰成新时代的代表书风,让人哭笑不得。更有甚者,以漂亮、甜美反对朴实、厚重、肃穆、沉郁、雄肆、古拙等等,将之一律视作“丑”,颇有些书法“革命”的味道。鉴此,我们有必要对艺术审美中“美”与“丑”的概念及内涵有所辨析。

美是什么?它是能够使人感到愉悦或引起人们心灵共鸣的事物。而丑是难看、卑贱、阴暗、虚伪、邪恶等的代名词。生活中美与丑的概念是截然对立的。美便是美,丑便是丑,美不可能是丑,丑也不可能成为美。但美与丑除却生活、道德意义上的概念外,在艺术审美中的涵义却是极为复杂的。艺术创作中“美”与“丑”是可以互相转化的。一些形式上具有“丑”相的艺术作品,并非一定不具备美感;反之,漂亮、好看的形式,未必就是至美的东西。就书法艺术而言,朴实、原始、奇、古、疏、拙、生、涩、苍、老、辣等审美特征,虽与漂亮、匀称、秀美、巧作、熟练等相对立,但并非一定不具备美感。相反,在某种意义上说,它们比漂亮、匀称等具有更为复杂、深刻的审美内涵,亦正因为复杂而深刻,故为一般人所不解。

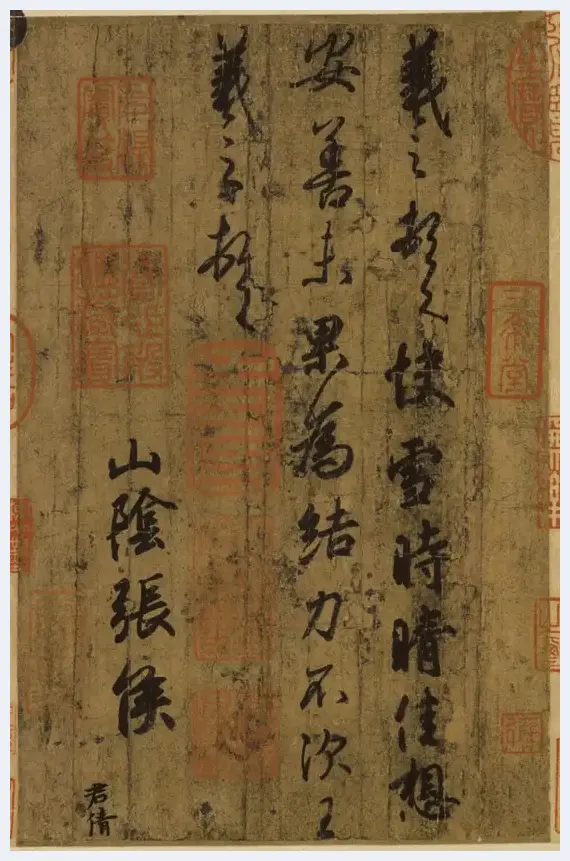

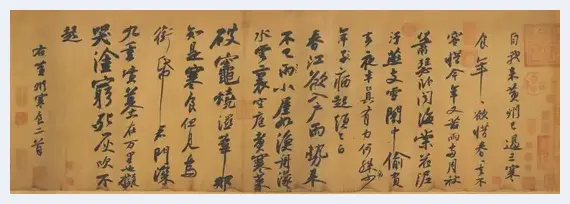

王羲之 快雪时晴帖 台北故宫博物院藏

中和美的层次

中国书法,是中国文化中的一支,它与绘画、戏曲、音乐、文学等同属艺术门类,在创作与审美活动中,具有相同的规律性与普遍性。但书法也有不同于其他艺术的特殊性。就形式而言,书法以汉字为载体,以线条与字体结构为表现媒介,因此比绘画等具有更强的抽象性。通过对线条、结构等的有效表现,传达中国传统的美学精神,使作品达到一种审美高度与深度,这与绘画、音乐等传统艺术的目的又是相同的、一致的。

中国的传统美学基于传统哲学,它是中国人对自然、人、社会的深刻理解后的经验总结。作为自然世界的主体,人惟有与客体(自然)的和谐才能为人类的生存与发展提供保障。艺术美学的理念亦便从此而来。在中国古代哲人与艺术家看来,自然世界与人类社会无时无处不存在矛盾,而对立的双方互相激荡,互相转化,和谐共处,由此构成事物的变化与发展。在书法艺术形式中,线条的刚柔、浓枯、燥润、粗细、方圆、断连等与结构的虚实、开合、聚散、巧拙、奇正等皆表现为对立的矛盾,而这些对立体的统一与和谐,便构成书法艺术形式的美。

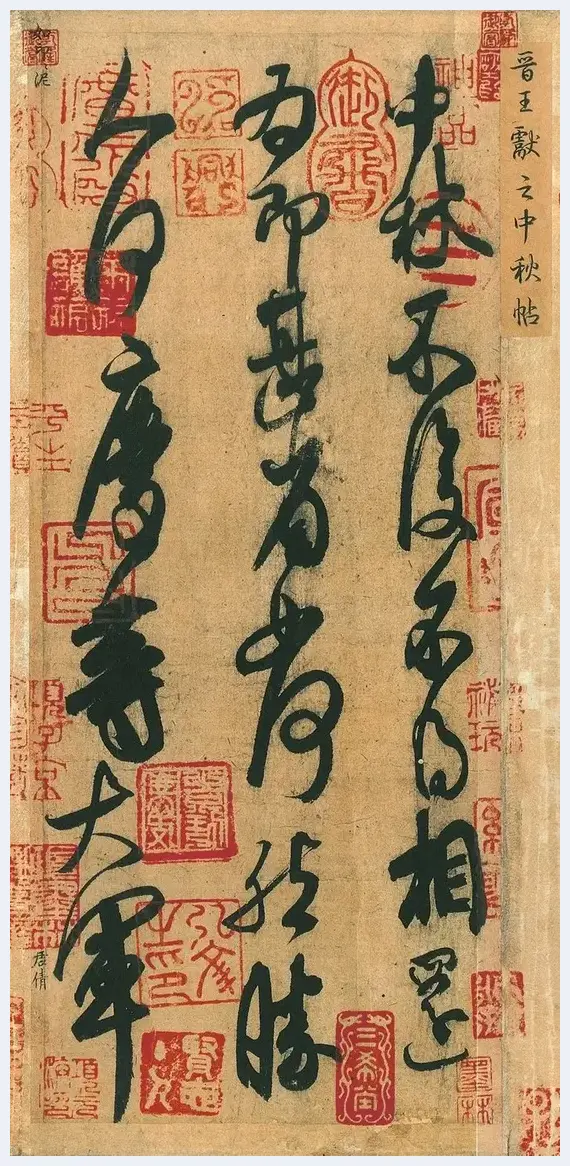

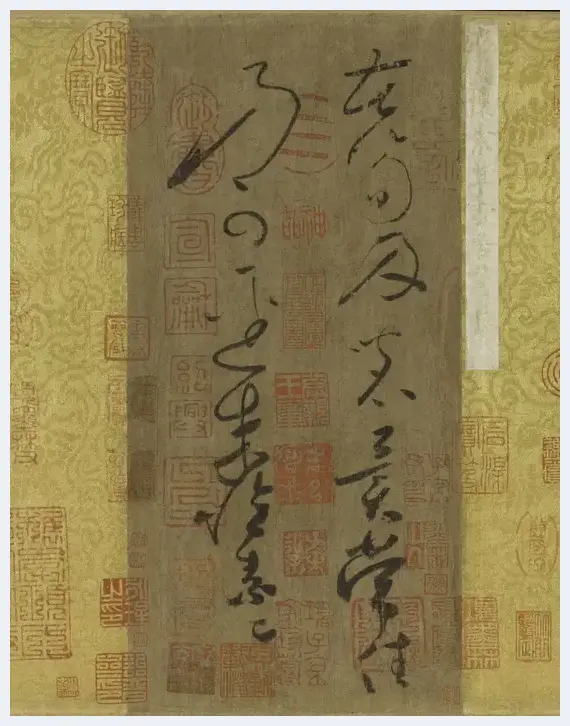

晋 王献之 中秋帖 北京故宫博物院藏

当代书坛,除一部分人将笔法视作书法艺术的全部审美内容外,人们对笼统意义上的中和美大都有所理解,并将中和视作书法创作与审美的终极目标。不过,对中和美的高下层次之别,不论是理论家或创作家,却多不作深入探究,这实在是防碍书法艺术向纵深发展的症结所在。本师章祖安先生曾在上世纪80年代发表《书法中和美层次剖析》,指出古人将中和美分为“平和”、“偏胜”、“大顺”三个层次,笔者以为对当前书法创作与审美具有实质性的指导作用,并为我们建立书法的审美标准指明了方向。

“丑”—美—“丑”

中和美的大顺之境,即极刚又极柔、大实而虚、虚室生白、大巧若拙、返朴归真的境界,是书法美的极致。如果我们把孩儿体视作未经雕琢的天真稚拙,大顺即是在经历大雕大琢后的返朴,两者在外态上貌似相近,其实相距天壤。稚拙与大拙,是我们通常在艺术审美中所说的“始境”与“尽境”。赵之谦《章安杂说》曾曰:“书家有最高境,古今二人耳。三岁稚子,能见天质;绩学大儒,必具神秀。”这天质与神秀便是“始境”与“尽境”。何以稚拙能引起人们的审美愉悦?在于不雕,天然。但我们绝不能把孩儿体等同于艺术作品,尽管我们经历雕琢后必须充分吸收它的稚朴可爱。这一点,不惟书法如是,绘画亦如是。近现代东西方艺术大师,多有对儿童画的借鉴吸收,但他们的作品绝非儿童画。

宋 苏轼 黄州寒食帖 台北故宫博物院藏

就书法而言,怎样区分稚拙(始境)与大拙(尽境),这关系到对书家水平高低的认识。在当今书坛,确实存在一大批崇尚质朴自然但功力欠佳的“眼高手低”者,他们往往成为“笔法”论者的非议对象。这些书家大多没有经历雕琢(求美)的过程,怀着对自然、朴素的理想与追求,创作出虽有一些拙味但笔力羸弱、结构扭曲的作品,使书法在人们心目中的形象如同“儿戏”。当然,也有相当一部分书家,具有一定的书写基本功,但这些基本功尚没有达到一种高度,便走入求朴的阶段。这些书家的作品,也会出现诸如线条粗率或结构怪诞之类的问题。故返朴之“朴”,绝不是简单、粗疏、怪僻的代名词。只有经历求精求美的过程后的返朴,才能真正具备“古”、“厚”、“拙”、“朴”的大顺之美。

唐 怀素 苦笋帖 上海博物院藏

令人遗憾的是,新世纪以来,“古”、“厚”、“拙”、“朴”的审美特征,大多被一些追求“平和”(中和美中的初级阶段)美的书家所唾弃,并被冠之以一个“丑”字。他们视表现古朴拙厚的作品为“丑书”,视追求、创作古朴拙厚的书家为“丑书家”,归根到底,是他们对中国文化传统认识不够全面、深刻造成的。

艺术创作固非让人们追求清一色的风气,客观上因艺术家眼力、观念、能力的不同也不可能趋向一律,但对一位有事业心与责任感的书家来说,对美的追求是无止境的。那些自以为已经获取美的学书者,应该多作一些反思与探索,尤其要放下成见去学学你认为并不美却在历史上被许多人肯定、实践并流传的东西,只有真正潜心于艺术,探索相反的审美事物,才能使自己的创作与审美到达一种新境域。

北宋 米芾 蜀素帖 台北故宫博物院藏

审美标准:新意格调二合一

2006年,邱振中在绍兴兰亭主持首次“兰亭论坛”,主题为“当代书法创作:理想与批评”。笔者作为主办方邀请代表,作过一个发言,内容涉及到书法审美的标准问题。至今,我依旧认为,书法的审美标准应该是新意、格调的合二为一。

每一位艺术家都必须有一种文化意识或历史使命感。所谓文化意识,即是把个体的艺术创作置于艺术史中加以观照,以体现个体的历史人文价值。此即是说,艺术家的创作如同于科学界的发明创造一样,只有在历史文化的积淀中不断探索出新东西,结晶出新思想,才能使艺术顺随人类历史的发展。艺术如只是对古代作品的反复摹仿,其生命力便将不复存在(学书阶段另当别论)。

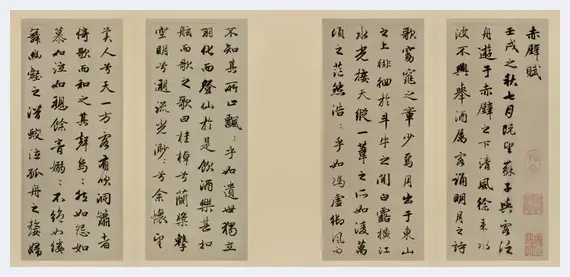

元 赵孟頫 前后赤壁赋(局部) 台北故宫博物院藏藏

在中国书法发展史上,不论古人还是今人,对创新主题的思考可谓未曾有过间断。一部书法史,本身就是一部书法风格的发展史。而每一个历史阶段,也都有体现当时思想文化意识的时代风格特征,这些时代风格特征的贯穿,构成一部完整的书法创新史。

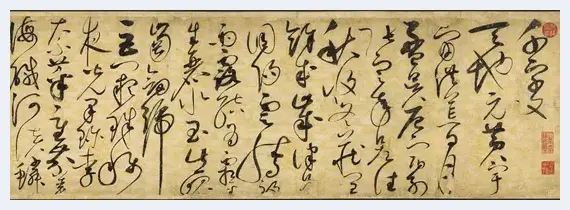

北宋 赵佶 草书千字文(局部) 辽宁博物馆藏

由是,处在21世纪的中国书法,怎样出新,应成为每一位书法人的第一思考主题。但如同科学发明创造一样,没有建立在对艺术历史与文化的深刻认识与体验之上的胡思乱想与胡涂乱抹,都不是严格意义上的创新。

![兰花才子——著名画家金晓海先生的兰花作品[图文] 兰花才子——著名画家金晓海先生的兰花作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/33uh1ns52wj.webp)

![从绘画到雕塑 亨利·摩尔经历了什么?[图文] 从绘画到雕塑 亨利·摩尔经历了什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yjlnbigkx0.webp)

![生命之歌 --吉瑞森国画近作评论[图文] 生命之歌 --吉瑞森国画近作评论[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rrp41n12ad2.webp)

![袁运甫评顾平画作:真水流处自有香[图文] 袁运甫评顾平画作:真水流处自有香[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywaelpygwgp.webp)

![翰墨丹青——书画博士之朱乐朋[图文] 翰墨丹青——书画博士之朱乐朋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ydrcgxfmnzb.webp)

![陈传席:用作品说话者流传千古,用名头说话者大势已去![图文] 陈传席:用作品说话者流传千古,用名头说话者大势已去![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zn2jn1yuaki.webp)

![通用概念中的诙谐和讽刺[图文] 通用概念中的诙谐和讽刺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/u2a1cu2qehe.webp)

![“守旧”与“分权”的谋略 2017香港巴塞尔观察[图文] “守旧”与“分权”的谋略 2017香港巴塞尔观察[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ljnig2tf1ih.webp)

![分之合——中国书法的内圣外王[图文] 分之合——中国书法的内圣外王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecq3engzzcf.webp)

![揭秘紫砂大师李卫明的手工魔力[图文] 揭秘紫砂大师李卫明的手工魔力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mhgxaxoh1tm.webp)

![傅文俊—中国著名当代艺术家[图文] 傅文俊—中国著名当代艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zsn0aqoxjsk.webp)

![叶浅予:我不赞同以素描来改造中国画[图文] 叶浅予:我不赞同以素描来改造中国画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k2phxsjkyqr.webp)

![大数据时代 文化产业将何去何从[图文] 大数据时代 文化产业将何去何从[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uyegah2a2pa.webp)

![笔墨大家范传福先生:耕读在浩瀚的国学文化中[图文] 笔墨大家范传福先生:耕读在浩瀚的国学文化中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vbuni4epgmf.webp)

![仲泊游随笔画典:《史记》典故里的人之指鹿为马[图文] 仲泊游随笔画典:《史记》典故里的人之指鹿为马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rfykuka3fai.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![张大千艺术市场解析[图文] 张大千艺术市场解析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vy3abdhnp51.webp)

![道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文] 道法自然 直抒性情—当代著名画家苏冠人作品鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wi1dpse0q3p.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)