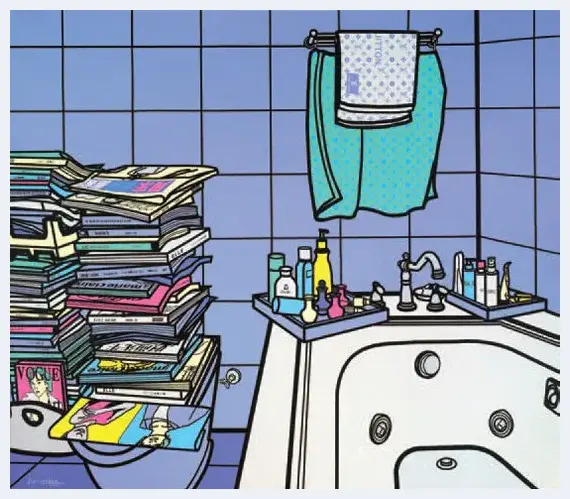

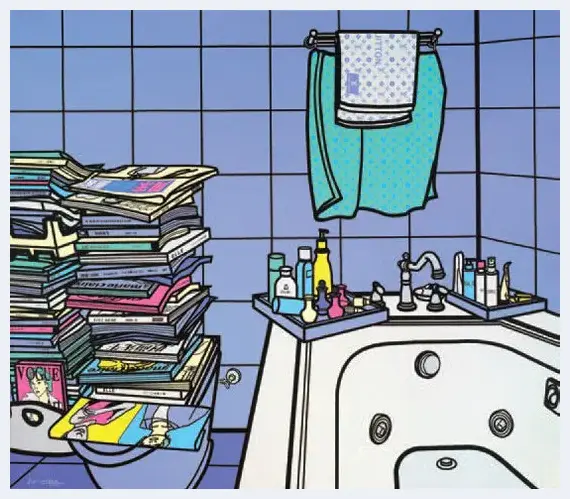

李邦耀《第12个五年计划》560×560×285cm装置2011年

李邦耀《第12个五年计划》560×560×285cm装置2011年

他画的是商品,是品牌,是消费的虚华?请你切莫以商业的敏感误会了他,读懂他的思考,理解他的创作,分享他的空间,便会发现一个勤劳的时代记忆者,永远在记录和探索新的方式,让你回过头来,能意味深长地叹一句:“如斯便是修行。”

李邦耀《第12个五年计划》560×560×285cm装置2011年

李邦耀《第12个五年计划》560×560×285cm装置2011年

李邦耀似乎总在探索那个源头,源之所在即是万物之本,要完全参透万物的本源,非个人之力所能及,所以他选择用外显的物象形式来逐个击破,画中虽无动静,意境却被宏观地无限扩大。一百个人有一百双眼睛,成就一百种视角,李邦耀未想过要让大家都完全看懂他要表达的意思,他只需要确认那么一点,那就是所有人在观后都能引发新的联想,去探索画家的用意,去思考画作中针对现实的映射。波普艺术的魅力也正在于此,越是贴近现实的直白事物越是能条件反射式地刺激人进入想象的空间。他对绘画有着持续的热度,对现实有着十足的热心,对自己的创作则从未停下过与时俱进的思索创新。

属于他的“纯真年代”

报考美术学院,选择绘画作为职业,对李邦耀来说,理由非常单纯:“当时的我,就是单纯地喜欢画画,小的时候,我就会自顾地画一些连环画什么的,然后分享给旁人。那个年代,我们会考美术,都是怀揣着一颗将来一定要做艺术家梦想的心,虽然后来并没有那么多艺术家。当时家里人给予我很大支持和鼓励,可能从小就是比较听话的类型,所以长大后做的决定更容易得到家人的认可吧(笑)”。回想起当年考试的情景,李邦耀的语气中夹杂了更多的兴奋与率性:“那个时候进入美院的方式与现在不同,我觉得还是比较尊重个性的,记得我在面试的时候,是美院的老师来考我,看我准备的东西(包括我平时的素描,速写等等),之后,他给我一个主题让我创作,我还当场画了一个写生,再之后就是漫长的等待,最后才接到录取的通知,其实我个人比较喜欢那种考核方式,这和现在的方式比更能看到个体的才华,但是那个时候招的人非常少,这种情景要在当下应该是不能再现了。”

学生时代苏式的教育是李邦耀难以忘怀的。为了磨练技巧,他不断地临摹苏联的绘画,包括列维坦的,列宾的,临摹了很多人的作品。在那个号召向苏联学习的年代,学校里的大部分外籍书刊都来自苏联,苏联的文学、俄罗斯巡回画派都是受到学生追捧和喜爱的。李邦耀也不例外,他最喜欢的是列维坦,在家里还将临摹的列维坦作品挂得琳琅满目,学校里长期性的技巧性训练,渐渐地给李邦耀带来一种渴望突破常规的思考,在临摹了无数苏联绘画后,他接触到一本书,一本对他来说至关重要的书。这本在当时被禁止借阅的印象画派史,让他恍然大悟,他开始发现另一种研究色彩的方法—印象画派。在当时的美术学院,印象画派的书摆放在未开放的区域,是不能借阅的,而李邦耀之所以能看到,都归功并且感谢于当时资料室里和他关系非常好的管理老师。书上的很多段落都被李邦耀仔细地抄写在笔记本上,并且至今保存着。

对于80年代成长起来艺术家,他们的创作和生活大多离不开新中国建设时期的影子,为了响应党的“上山下乡”政策,他们以“知青”的身份加入到田间,在当时被称为“接受贫下中农的再教育”,期间酝酿了一批带有丰富个人感受的艺术家。

谈到自己“下乡”的经历时,李邦耀显得很怀念,天性爽朗的性格使得他在农村和青年们迅速打成一片,大伙甚至开玩笑地要把他选为队长。两年的农村生活中,李邦耀干的最多的是农活,大多数的活他都上手去做,积极地参与其中,但是因为不属于当地的主要劳动力,所以他的公分总是会比旁人低,当时用来评判青年劳动力合格的标准是10分,在加倍的努力下他将自己的公分由6分提升到了8分。农村的生活是质朴的,虽然能腾出来创作的时间所剩无几,但是这些宝贵的经验,加深了他对整个社会经济和个人观念的思考,而这些也不可避免地在他身上增添了色彩浓重的一笔。

两年后,李邦耀进入美术学院读书,直至毕业后留校任教,谈及他的现代主义创作,他跟我们聊到了80年代的一段连环画经历。在创作风格进入到现代主义时期之前,李邦耀画过一段时间连环画,当时和巴特尔(曹小强)合作的作品“小果”出版在82年第一期的《连环画报》上,作品的内容是关于一个纯洁、善良的农村姑娘的美好爱情故事。情节不算复杂,但是彩色的画面感和新颖的表现手法给当时的读者带来丰富的想象空间,博得了大家一致的好评。在改革开放初期,连环画因自身的趣味性和连续性,成为当时刚刚起步的艺术消费品,在一定程度上填补了人们对艺术欣赏的缺失,也让艺术家在早期的绘画生涯中迈出了卓有成效的第一步。

无论是在学校还是“下乡”的日子里,李邦耀总是体现得比旁人更乐观和容易相处,那份对绘画的热情和单纯渴望,在过去成长的日子中助长了他的专业水平,为他在未来探索创作的道路上铺下稳固的基石。

选择他的“破茧思考”

和大多数80年代成长起来的艺术家一样,“文革”时期历炼的的鲜艳色彩,汹涌而至的西方哲学和现代绘画思潮,令当时的艺坛应接不暇,而处于那个阶段的艺术家更是“狼吞虎咽”地接应了这一切。李邦耀也不例外,当现实生活中的消费品牌开始进入到他的画作中,转变就在暗中萌芽,悄然地破茧。80年代前,高度集中的经济体制下,人民购买所有的生活品都需要票据,当时的国有企业实行的是定量生产,要购买这些定量的东西首先需要购物券,其次还要有单位特别发出的购买该项物品的许可证,只有当所有的证据都齐全了,才能合理地拥有这个产品。海鸥牌相机、蝴蝶牌缝纫机等国产品牌成为当时的奢侈品,这种在现在看来因为经济迟缓带来的制约,并没有制约住李邦耀寻求探索的心理。到90年代,国外品牌的入驻为国内消费品融入新的信息,他将录音机画到《产品托拉斯》里,将照相机画到《物种起源》里,试图借用现实生活中与我们生存经验有直接关联的事物,去表达它背后存在的另一种真实的状态。80后起的一代,可能会对《产品托拉斯》感到迷茫,创作于1992年的《产品托拉斯》,李邦耀用了尽可能平面的手法来涂绘,描述新出现的消费品,而消费品也在画面中失去了人们熟悉的“质感”,更贴近于表达一种抽象的概念,这种创作会让人不禁想起那个年代流行的“效果图”画法,所幸的是作品大幅的尺寸让人们回惊眼前所见的仍然是一幅“油画”。

那些定格在新中国经济正开始繁荣时期的国产品牌,那些“新兴”的日用品,是一个时代的符号,体现出来的消费文化具有时代的表征性,是人们对于新消费品出现并且滋润于生活的方方面面发出的欣喜感慨。《物种起源》系列作品是《产品托拉斯》的深化和延续,并且在绘画语言上有了很大的提高和纯化,尤其是丰富的灰色对比,显示了画家成熟高超的技艺。1992年首届广州双年展上,李邦耀的《产品托拉斯》荣获“优秀奖”。该展览的学术委员会是这样评价的:“这件近乎广告化处理的波普作品在这次展览的波普作品中较为突出,画家将日常消费用具不假评判地置于画面之中,引发一种具有批判性的警惕心态。图像的简洁与广告化手法的大胆运用,构成了作品的特点,以区别于其它作品。我们认为授予‘优秀奖’是慎重并恰当的。”

现代化进程中,借由商品散发出来的活力日渐强大,李邦耀敏感地意识到一个消费主义的时代即将到来。所以他果断地借用波普的语言方式进行创作来表达自己的思考,寄情于画,期待观者能从画中读懂他的描述和表达。在创作中,他刻意地将绘画性去掉,让商品在画作上呈现一个平面化的效果,进而影射出更多概念性的东西。他在追求创作的纯粹,后果是有人将这些作品误读成商业广告,或许这对他来说很不公平,但是他却也不愿意做过多解释,因为他并不在乎别人怎么说,观者自有心,他很确定这么清晰明了的创作是有人看得懂的,不管在哪个年代,有人知道我在说什么,在干什么,那就足够了。有感于让?波德里亚的《消费社会》,他将自己的作品串上线索,让一切都有迹可循,填补了人们在阅读中遇到的间歇性空白。

确实,在当时人们的眼里,这些所谓的“奢侈品”丰富了人们离开温饱议题以外的消费世界,传达出新中国最初的消费繁荣,和人们见到新产品的喜悦。李邦耀至今还能准确说出来那个年代对于奢侈品的精简描述:“所谓的‘三转一响带咔嚓’中‘三转’是代表缝纫机、手表和自行车,‘一响’则是收音机,‘咔嚓’是最时髦的相机,被誉为当时结婚的‘五大件’,成为很多家庭的必备,这是当时公认的奢侈品,但是这个奢侈品在当时是比较贵的,而且比较稀缺,因为都是需要指标来购买的,另外它也是那个年代一个身份的象征,和拥有者的权力,所以我觉得在那个年代物质消费品给人的影响,更多的是来自于精神占有,还不是一个物质化的结果,但是90年代以后,人们对物品的追逐已经呈现出一个整体物质化的结果了。”

对于奢侈品和物质生活的看法,李邦耀自己是这样理解的:“这些东西的出现带来了新鲜和便利,我也是挺喜欢的,当年没有足够的实力去购买,现在生活条件好起来了,但是也没有这个欲望了。”对于物质的需求,李邦耀认为:“适度地选择自己需要的物品,就是最好的,会选择某个品牌,可能是依据一定的质量参考和个人需要,但是丝毫没有要占有某种奢侈品的欲望。当下的大众消费心理往往缺失一种理性的判断,他们在商品的购买方面存在冲动性,冲动于品牌符号的效应,冲动于日常交流中人们互相攀比的消费现状。为了不在日常生活中、不在品牌消费方面出现失语窘况,人们不自觉地产生了一种对品牌的依赖性,从最初的了解,到盲目崇拜。消费文化的繁荣必然带来一系列品牌营销的策略升级,所以我在这么多年的研究物和人的关系中,创作的主题从‘物’进入到‘室内’,进入到‘家庭’,或者说进入到更多的个人空间里去,就是在寻找人们物质观念背后的价值判断差异。不同的人在选择物品的时候会有不同的爱好和审美情趣,我希望从我的作品中,观众能发现物品主人的价值观,包括他的生活趣味,那么画作又同时地检验到了这个时代人们的价值判断,最终汇聚成一个微观的社会缩影。”或许连他自己也没有想到在将来的时日里,画作中所有的这些“家电”都将成为时间的代表,或许这正是他思考后的用意,他要营造这样一种回忆,用自己的方式,自己的创作来记忆时代,留下曾经的情感,这比文字的记载要珍贵得多,也意蕴深远得多,不得不说他的思考带有前瞻性。

多年后的今天,拾起昔日的创作,画面中的物件虽已离这个时代远去,但是画框里属于自己的颜色和线条又是那样熟悉和靠近,将那些遥远的回忆瞬间唤醒。

坚持他的“与日同行”

在社会大分工日趋细化的当下,艺术似乎与政治毫无关系,李邦耀的画作无关政治,但是却离不开政治,不管是经济的政治还是家庭的政治都能在他的画作中寻到蛛丝马迹,这可能是那个年代画家的通性,有些元素已经不可避免地融入到了他们的生活中,影响着他们的思考,参与到他们的创作中,这种极富感染力和生动性的情感因子是新一辈艺术家无法捕捉的。

如今的中国艺坛,百花齐放,多样性的创作层出不穷,艺术家们个体鲜活地游走在公众和市场的视线之下。李邦耀创作的那些缩影成为时代发展的符号,镌刻了属于一个年代的物质层次和消费精神,如果你想把他划归在那个年代,那你就又错了。一个不断思考的人,处于新的时代,必然又会创造出新的产品来表达他的探索,因为思考的人是停不下来的。一直以来关注物品背后所体现的价值观问题,《物种起源》和《看图识字》的创作是这样,《室内》和《摆设》的创作也是这样。《室内》系列的创作,画家告别了单一性的审美,画中开始出现多元的消费品,室内装修风格的差异和选材不同,刻画出不同质的生活空间,这些形象的刻画一方面展露了新时期国人消费和艺术欣赏价值的提升,另一方面又给人思考的空间,想象房屋主人的价值欣赏,他们是否会停留在对奢华生活的盲目迷恋和崇拜上。

到近两年李邦耀的作品跳出了平面画布的藩篱,装置材料和新媒材也纷纷加入了他的艺术模式中,一切都为了更好地揭示他心中所想的“真相”,去诗意地、去趣味性地挑战人们的视觉。现在的李邦耀潜心于去年开始的立体作品,而且不断地摸索中,他越发觉得立体作品能将自己的情感体现得更好,更强烈。他的作品《第12个五年计划》里营造了一种令人难以置信的现实迷幻感,他试图使用二维与三维空间相结合的方法,将单个物品的功能性和空间性抽取出来,于是整体空间性被部分消解为徘徊在二维与三维之间的维度,令在场“物”的存在概念削弱,实用价值遭到质疑,旨在探讨“物”在家庭等个人系统中的现实语境及意义。在此作品的制作过程中,他得到了不同于以往的认知和强烈感受。

昔日的波普艺术就展现在我们的眼前,未曾褪色,一如画家手中的笔,沉默着却是世间最能说会道的武器。李邦耀不紧不慢地融入在时代里,将观点鲜明于作品中,思考社会的发展,思考人们所处的环境,思考个人的创作。将最初的物化想象转变到而今的空间想象,可以看到画家在循序渐进中坚持自己的创作风格,却从未放缓过思考的步伐,艺术的热情在时代的起伏和转变中丝毫未受影响,他还是那个他,单纯地热爱画画,却也不再是那个一心懵懂欲为艺术家的青年,只是善始善终地表达着自己的情感,用画笔勾勒出每一个能唤起观者共鸣标识的艺术者。

![刘玉来:我与启功先生的交往一[图文] 刘玉来:我与启功先生的交往一[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2nokhm2qoi4.webp)

![风雅名士金武祥的岭南生涯[图文] 风雅名士金武祥的岭南生涯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qflpzjnnk2m.webp)

![罗中立访谈:因材施教的马先生[图文] 罗中立访谈:因材施教的马先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dxeccwnwvmo.webp)

![土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文] 土著艺术家不想让西方来规定艺术的好与坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f1cqqayasok.webp)

![张复兴在一亩三分地里觅家园[图文] 张复兴在一亩三分地里觅家园[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afato11bywz.webp)

![顾一指:给刘小东提一言[图文] 顾一指:给刘小东提一言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0xtrwnnauj2.webp)

![崔燕萍:赏古人字画最易顿悟[图文] 崔燕萍:赏古人字画最易顿悟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qqx2vvt10w4.webp)

![造佛记:克孜尔佛像现实版[图文] 造佛记:克孜尔佛像现实版[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x202iehweo1.webp)

![钟孺乾:开创“绘画迹象论”之先河[图文] 钟孺乾:开创“绘画迹象论”之先河[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sivbygmkcny.webp)

![漆画妙在似与不似之间[图文] 漆画妙在似与不似之间[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1c4x1v5kovx.webp)

![善用国学之眼辨识书画收藏[图文] 善用国学之眼辨识书画收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yktkgvhj4nc.webp)

![杨小彦:要从历史的眼神里辨别真相[图文] 杨小彦:要从历史的眼神里辨别真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/clecdctbyhc.webp)

![雕塑:凝固的快乐与哀愁[图文] 雕塑:凝固的快乐与哀愁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0fydsqp1ryu.webp)

![叶浅予:一本速写,一个形象库[图文] 叶浅予:一本速写,一个形象库[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l4azopqlrhn.webp)

![书法家宋宝璋 古稀之年公园地书授人以技[图文] 书法家宋宝璋 古稀之年公园地书授人以技[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d32dmtop1od.webp)

![盗墓:文学之热与现实之殇[图文] 盗墓:文学之热与现实之殇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ecdqfop4ibw.webp)

![许仲敏的艺术场域[图文] 许仲敏的艺术场域[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3gn0kjnztpx.webp)

![王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文] 王建勋:徜徉在线条世界里的智者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rciucl3z0r.webp)

![熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文] 熊广琴:画画不仅是技术更是学问[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4fneijzivn.webp)

![原研哉:无印良品美学炼金师[图文] 原研哉:无印良品美学炼金师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qma0hjh2fmw.webp)

![女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文] 女艺术家裸睡铁丝床:庆祝无意义[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmxrnrlqdkc.webp)

!["地下"文物应不应合法化?[图文] "地下"文物应不应合法化?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwapisuzg5y.webp)

![荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文] 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/thoxrsod3aj.webp)

![许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文] 许钦松:我们的画是画给当代人和后世看的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5mvpuuakmyf.webp)

![水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文] 水墨:当代中国本土艺术的“唯一稻草”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eqdd5r4cueb.webp)